Dresden

Dekarbonisierung der Fernwärme

Beschreibung

Kurz und Knapp

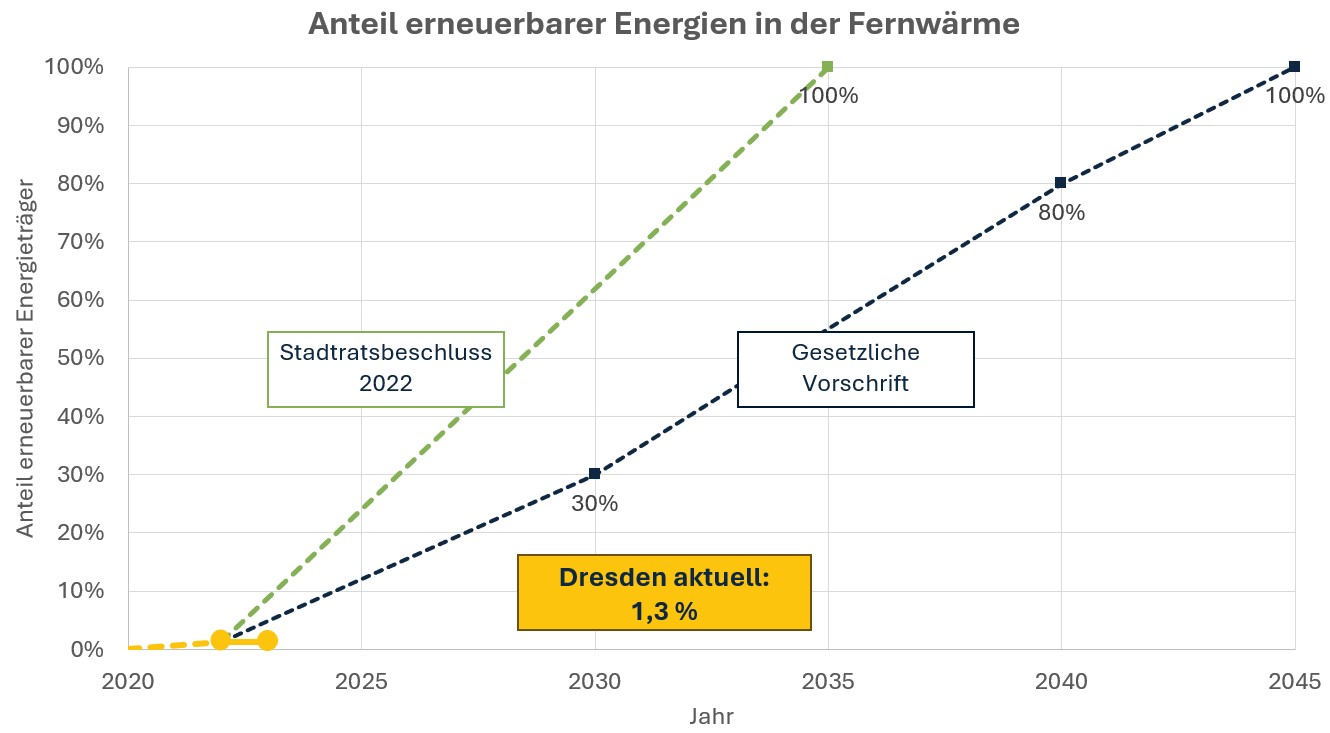

Fernwärme wird in Dresden bisher fast vollständig fossil erzeugt. 2022 kamen 1,3% der Fernwärme aus erneuerbaren Energien. Aktuelles Ziel für die vollständige Dekarbonisierung ist das Jahr 2045. Wesentliche Maßnahme ist die Umrüstung der bestehenden Erzeuger auf Wasserstoff. Für eine Dekarbonisierung bis 2035 werden umfangreiche Fördermittel eingefordert.

Was ist der aktuelle Stand in Dresden?

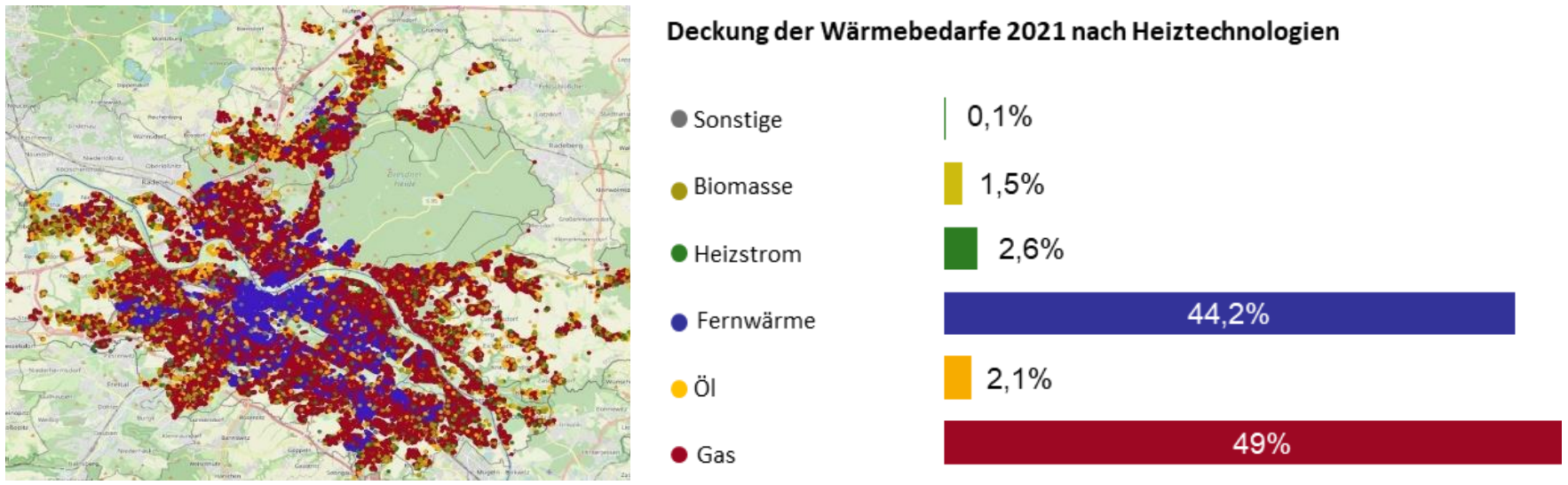

Abb. 1: Verteilung der Heiztechnologien in Dresden. [1]

Abb. 1: Verteilung der Heiztechnologien in Dresden. [1]

Die Stadt Dresden wird aktuell mit 1,6 TWh Fernwärme pro Jahr versorgt [2]. Das entspricht etwa 160.000 Wohnungen (80 qm/Wohnung, 125 kwh/(qm*a)). Die Fernwärme wird in Dresden fast vollständig mit Erdgas erzeugt. Der Anteil an erneuerbaren Energien liegt bei 1,3% (Stand 2022) [3]. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, wo der Anteil erneuerbarer Energien an der Fernwärmeerzeugung bereits bei 21,4% liegt, zeigt sich ein deutlicher Rückstand (Stand 2021) [4]. Die SachsenEnergie AG - der Betrieber des Dresdner Fernwärmenetzes - arbeitet aktuell an einem Dekarbonisierungskonzept [5]. Dieses Konzept soll den Weg zur klimaneutralen Fernwärme 2045 aufzeigen. Das aktuelle Konzept umfasst in der öffentlichen Version lediglich drei Seiten und bleibt in allen Ausführungen sehr vage. Auffällig ist jedoch, dass ein deutlicher Fokus auf der Umrüstung der bestehenden Heizkraftwerke auf Wasserstoff liegt. Dies deckt sich nicht mit den wissenschafltichen Studien zur Dekarbonisierung der Fernwärme [6]. Alternative Szenarien werden bisher nicht aufgezeigt. Es ist fragwürdig, ob mit dieser Strategie eine erfolgreiche Transformation der Fernwärme mit finanziell attraktiven Preisen gelingen kann. Für die Dekarbonisierung bis 2035 fordert die SachsenEnergie von der Stadt umfassende Förderungen, voraussichtlich im dreistelligen Millionenbereich [5].

Zielstellung und gesetzliche Vorgaben

Bis 2045 muss die Fernwärme klimaneutral sein. Dies wurde im Wärmeplanungsgesetz beschlossen. Zudem wurden folgende Zwischenziele festgelegt: Im Jahr 2030 muss die Fernwärme zu 30% und im Jahr 2040 zu 80% mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugt werden [7]. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 das Bürgerbegehren von DresdenZero vom Stadtrat offiziell angenommen. Darin hat der Stadtrat das Zieljahr 2035 für die Klimaneutralität der Stadt Dresden festgeschrieben [8].

Weitere Infos

Was ist Fernwärme?

Fernwärme bedeutet die zentrale Erzeugung von Wärme und die anschließende Verteilung dieser Wärme über isolierte Rohrleitungen zu den angeschlossenen Gebäuden. Dort wird die Wärme für Heizung, Warmwasserbereitung oder industrielle Anwendungen genutzt. Die Fernwärme bietet eine Alternative zu dezentralen Heizsystemen, bei denen jedes Gebäude seine eigene Heizung hat.

Warum ist Fernwärme wichtig für die Wärmewende?

Fernwärme spielt insbesondere in Gebieten mit dichter Besiedlung eine wichtige Rolle bei der Dekarboniserung der Wärmeversorgung. Unter anderem bietet Fernwärme diese Vorteile:

-

Effiziente Nutzung von Ressourcen: Fernwärme ermöglicht die zentrale Erzeugung von Wärmeenergie, was oft effizienter ist als die dezentrale Erzeugung in jedem einzelnen Gebäude.

-

Integration erneuerbarer Energien: In Fernwärme-Systemen können verschiedene erneuerbare Energiequellen wie Biomasse, Solarenergie, Geothermie und Abwärme integriert werden.

-

Flexibilität in der Wärmebereitstellung: Fernwärme ist flexibel bezüglich der Wärmequelle. Je nach Verfügbarkeit und Nachfrage können verschiedene Energiequellen genutzt werden, einschließlich Abwärme aus Industrieprozessen. So können sich die Vorteile der verschiedenen erneuerbaren Energiequellen ergänzen. Auch können große Wärmespeicher ins Netz integriert werden.

-

Stadtentwicklung und Infrastruktur: Fernwärme passt gut zu städtischen Umgebungen mit hoher Gebäudedichte. Die zentrale Wärmeversorgung reduziert den Platzbedarf für individuelle Heizanlagen und trägt zur effizienten Nutzung der begrenzten städtischen Fläche bei.

Welche Möglichkeiten gibt es zur Dekarbonisierung von Fernwärme?

Aktuell wird Fernwärme in fossil befeuerten Heizwerken und Heizkraftwerken erzeugt. Hierbei werden Kohle, Öl, oder Gas verbrannt um Wasser zu erwärmen (Heizwerke) oder um Dampf zu erzeugen (Heizkraftwerke). In Heizkraftwerken wird neben Wärme auch noch Strom erzeugt. Für die Erzeugung klimaneutraler Fernwärme müssen die bestehenden Anlagen nach und nach durch andere Technologien ersetzt werden. Als besonders relevante Technologien gelten Großwärmepumpen. Weitere relevante Technologien sind Geothermie, Solarthermie, Abwärme und Power-to-Heat (PtH), z.B. Elektrodenheizkessel. Biomasse und synthetische Brennstoffe wie Wasserstoff werden aufgrund der geringen Verfügbarkeit und hohen Kosten nur in geringem Maße eingesetzt, insbesondere zur Spitzenlast im Winter [6].

Erstellt am: 17.02.2024 (CS)

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 (TP)

Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen:

[1]: Landeshauptstadt Dresden (2024): Vorlage Nr. V2693/24, Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden (IEK), Band I, S. 23, Abb. 5-4, veröffentlicht am 05.03.2024. Website, zuletzt abgerufen am 19.10.2024.

[2] Sachsenenergie (2023): Geschäftsbericht 2022. Website, zuletzt abgerufen am 09.12.2023.

[3] DREWAG (2022): Pflichtangaben Fernwärme. Website, zuletzt abgerufen am 09.12.2023.

[4] Umweltbundesamt (2024): Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme. Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[5] SachsenEnergie AG (2023): Zusammenfasssung Dekarbonisierungskonzept. Website, zuletzt abgerufen am 09.12.2023.

[6] FfE (2021): Grüne Fernwärme für Deutschland - Potenziale, Kosten, Umsetzung: Executive Summary. Website, zuletzt abgerufen am 09.12.2023.

[7] Bundesregierung (2024): Kommunale Wärmeplanung für ganz Deutschland. Website, zuletzt abgerufen am 26.01.2024.

[8] Landeshauptstadt Dresden (2022): Niederschrift zum öffentlichen Teil der 45. Sitzung des Stadtrates (SR/045/2022) am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 16:00 Uhr und am Freitag, 16. Dezember 2022, 15:00 Uhr. Website