Dresden

Wärmeversorgung Gebäude ohne Fernwärmeanschluss

Beschreibung

Kurz und Knapp

Die Wärmeerzeugung Dresdens basiert fast vollständig auf Erdgas und Fernwärme. Zur Dekarbonisierung der Fernwärme siehe hier (Stand 2023: ebenfalls fast 100% Erdgas). Aktuell führt die Stadt Dresden eine kommunale Wärmeplanung durch. Konkrete Maßnahmen zur Umgestaltung der Wärmeversorgung werden nach deren Abschluss erwartet.

Was ist der aktuelle Stand in Dresden?

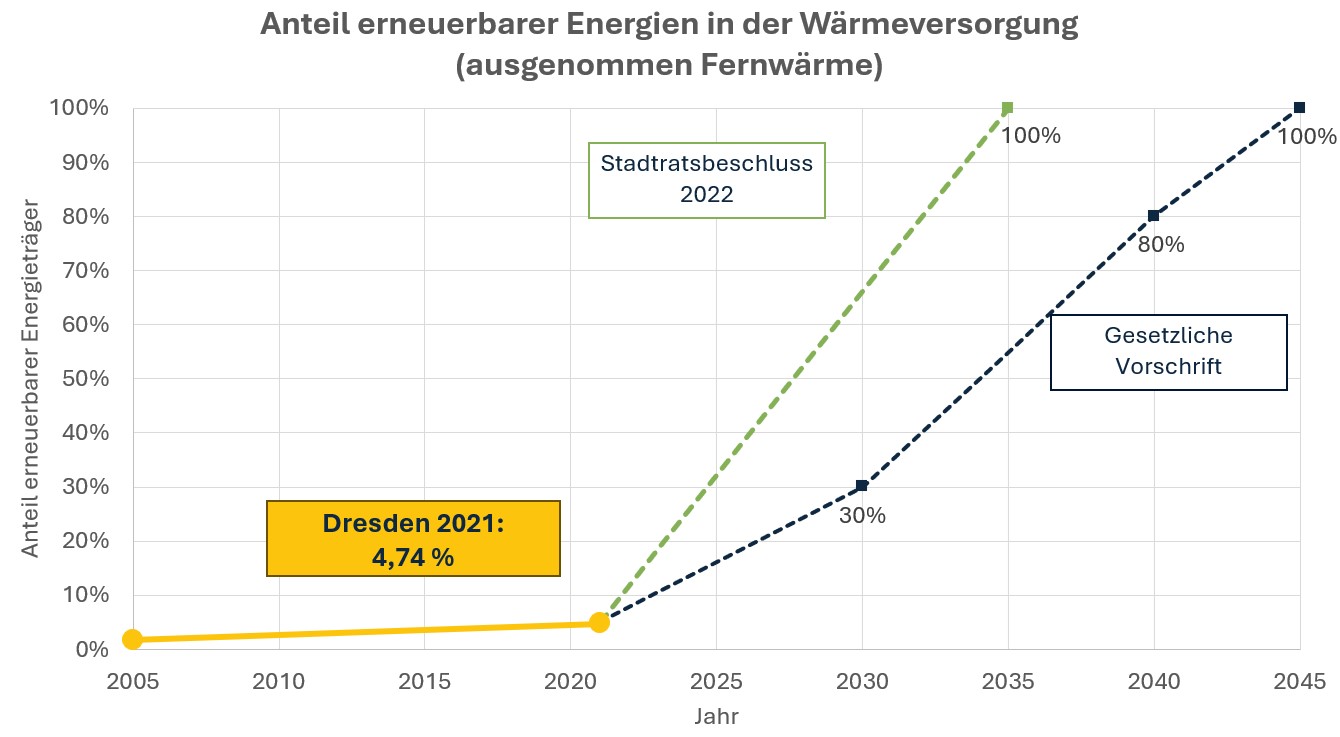

Aus den Daten des IEK 2013 [1] und 2024 [2] ist abzulesen, dass der Umstieg auf Erneuerbare Energien beim Heizen zwischen 2005 bis 2021 nur sehr langsam voranging. (s. Tabelle und Grafik) Dabei verbrennt Dresden im Vergleich mit ganz Deutschland überdurchschnittlich viele fossile Energieträger. Im Bundesdurchschnitt von 2022 liegt der Anteil an erneuerbarer Wärme bereits bei 15 Prozent und somit um ein Vielfaches höher [3].

| Energieträger | 2005 | 2021 |

|---|---|---|

| Erdgas | 91,3% | 87,8% |

| Heizöl | 5,8% | 3,8% |

| Heizstrom(gesamt) | 2,3% | 4,7% |

| Heizstrom(erneuerbar) | 1,3% | 2,04% |

| Biomasse | 0,3% | 2,7% |

| Sonstige | 0,3% | 1% |

Zielstellung und gesetzliche Vorgaben

Bis Mitte 2026 muss die Stadt Dresden einen Wärmeplan vorlegen, in dem konkrete Pläne zur Umstellung der Wärmeversorgung der Stadt auf erneuerbare Energien ausgearbeitet werden (siehe Kommunale Wärmeplanung). Dies wurde vom Bund im Wärmeplanungsgesetz beschlossen [4]. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 das Bürgerbegehren von DresdenZero vom Stadtrat offiziell angenommen. Dadurch hat der Stadtrat das Zieljahr 2035 für die Klimaneutralität der Stadt Dresden festgeschrieben [5].

Weitere Infos

Heizungstechnologien

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten Gebäude außerhalb der Wärmenetze zu beheizen. Die aktuell am weitesten verbreiteten Technologien sind Gasheizungen und Ölheizungen. Zu Heizungstechnologien, die auf erneuerbaren Energien basieren, zählen unter anderem Wärmepumpen, Solarthermie und Biomasseheizungen. Auch ist eine Umrüstung von Gas- und Ölheizungen auf grünen Waserstoff und andere synthetische Brennstoffe möglich.

Wärmepumpen

Wärmepumpen werden mit Strom betrieben und nutzen Umgebungswärme. Diese Wärme wird aus der Umgebungsluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich gewonnen und für die Beheizung des Gebäudes verwendet. So verbraucht eine Wärmepumpe deutlich weniger Strom als konventionelle Stromheizungen wie beispielsweise (Infrarotheizungen). Wie umweltfreundlich Wärmepumpen sind, hängt maßgeblich vom Strom ab, mit dem sie betrieben werden. Bei der Verwendung von vollständig erneuerbarem Strom ist eine Wärmepumpe klimaneutral. Aber auch bei dem aktuellen deutschen Strommix sind Wärmepumpen fast immer umweltfreundlicher als fossile Heizungsarten.

Solarthermie

Solarthermie nutzt spezielle Kollektoren, um Sonnenenergie einzufangen und damit Wasser oder eine andere Flüssigkeit zu erhitzen. Daher ist Solarthermie im Betrieb fast kostenlos und emissionsfrei. Für Gebäude wird Solarthermie meist ergänzend zu anderen Technologien verwendet, da die Leistung der Anlage an kalten Wintertagen mit wenig Sonnenlicht häufig nicht den gesamten Wärmebedarf abdecken kann.

Biomasse

Biomasse wird analog zu fossilen Energieträgern wie Gas und Öl verbrannt. Unter Biomasse fallen hauptsächlich Pellets, Holzhackschnitzel, Stückholz und Biogas. Allerdings konkurriert Biomasse bei der Produktion mit anderen Verwendungsmöglichkeiten auf der Anbaufläche. So sind ebenfalls oft die Nahrungs- und Futtermittelproduktion, die stoffliche Nutzung für biobasierte Kunststoffe oder die energetische Nutzung durch Photovoltaik-Anlagen auf der Fläche denkbar. Pro Hektar könnten jährlich durch Photovoltaik-Anlagen (ca. 800 MWh) erzeugt werden, wohingegen der Maiseinsatz in Biogasanlagen einen bis zu 40-fach geringeren Stromertrag (im Mittel 20 MWh) erzielen würde [6]. Ein großes Wachstumspotential von Biomasse zur Ersetzung von Öl und Gas ist also nicht denkbar. Nur ein kleiner Teil der Gebäude in Deutschland wird Biomasse zur Beheizung verwenden können [7].

Wasserstoff und andere synthetische Brennstoffe (SynFuels)

Auch mit grünem Wasserstoff oder SynFuels kann geheizt werden. Bei der Umwandlung von Strom zu grünem Wasserstoff, beim Transport, der Speicherung sowie der später folgenden Verbrennung geht Energie verloren (Energieverlust ca. 40%) [8]. Da eine Wärmepumpe zusätzlich Umgebungswärme aufnehmen kann, benötigt die Verwendung eines Wasserstoffkessels etwa das Fünffache an Strom im Vergleich zum Betrieb einer Wärmepumpe [9]. Der Einsatz von Wasserstoff für die Beheizung von Gebäuden wird deshalb in der Wissenschaft sowie in Fachkreisen nur in Ausnahmefällen als sinnvoll angesehen. Die Weiternutzung von bestehenden Gaskesseln ist nicht ohne Weiteres möglich, stattdessen müssen diese umgerüstet oder neu angeschafft werden. Laut Agora Energiewende gibt es keine glaubhafte Finanzierungsstrategie für eine Wasserstoffnutzung durch Haushalte [8].

Unterstützung beim Umstieg

Ein Umstieg auf eine neue Heizungstechnologie ist meist mit einer großen Investition verbunden. Zusätzlich wissen Hausbesitzer oft nicht, welche Technologie für ihr Gebäude am besten geeignet ist. Wir sehen hier Informationsbedarf und würden uns über ein städtisches Beratungsprogramm freuen. Auch eine zusätzliche finanzielle Förderung der Stadt beim Umstieg auf erneuerbare Heizungstechnologien könnte den Umstieg erleichtern. Momentan werden, je nach Alter der bisherigen Anlage, dem Zeitpunkt des Umtauschs und dem Haushaltseinkommen zwischen 30% und 70% der Kosten vom Bund übernommen [10].

Letzte Aktualisierung: 27.07.2025 (CS) Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen:

[1] Landeshauptstadt Dresden (2012): DRESDEN AUF DEM WEG ZUR ENERGIEEFFIZIENTEN STADT. Website, (Seite 78) zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[2] Landeshauptstadt Dresden (2024): Vorlage Nr. V2693/24, Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden (IEK), Band I, S. 23, Abb. 5-4, veröffentlicht am 05.03.2024. Website, zuletzt abgerufen am 25.07.2025.

[3] Umweltbundesamt (2024): Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme. Website, zuletzt abgerufen am 26.01.2024.

[4] Bundesregierung (2024): Kommunale Wärmeplanung für ganz Deutschland. Website, zuletzt abgerufen am 26.01.2024.

[5] Landeshauptstadt Dresden (2022): Niederschrift zum öffentlichen Teil der 45. Sitzung des Stadtrates (SR/045/2022) am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 16:00 Uhr und am Freitag, 16. Dezember 2022, 15:00 Uhr. Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[6] Umweltbundesamt (2023): Bioenergie – ein weites und komplexes Feld. Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[7] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2024): Erneuerbares Heizen – Gebäudeenergiegesetz (GEG) Häufig gestellte Fragen (FAQ) (Punkt 5). Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[8] Agora Energiewende (2022): 12 Thesen zu Wasserstoff (These 5). Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[9] Tagesschau (2023): Warum heizen mit Wasserstoff schwierig ist. Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.

[10] Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2024): Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Website, zuletzt abgerufen am 17.02.2024.