Dresden

Nahwärmenetze: Ausbau und Effizienzsteigerung

Beschreibung

Abb. 1: Symbolbild, erstellt von ChatGPT am 11.12.2024.

Abb. 1: Symbolbild, erstellt von ChatGPT am 11.12.2024.

Was ist Nahwärme?

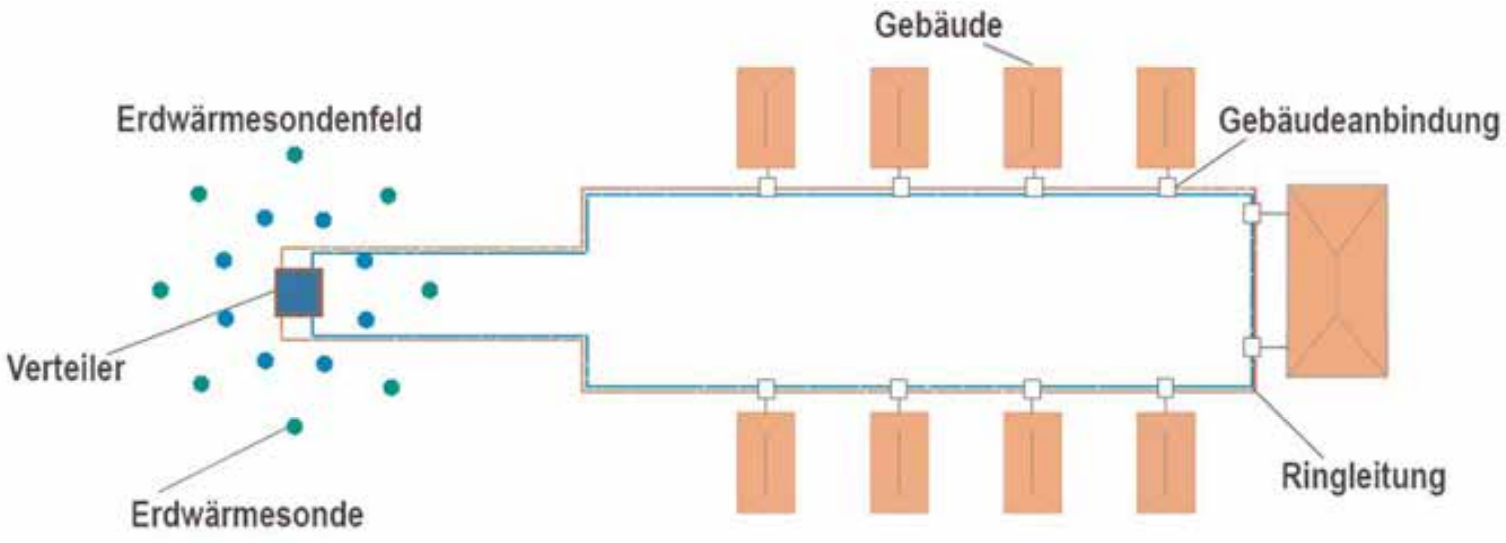

Nahwärmenetze sind kleine Wärmenetze, z. B. für einzelne Straßen oder Quartiere. Genauso wie bei der Fernwärme wird die Wärme über Rohre zu den Häusern transportiert. Bei der Nahwärme ist die Wärmegewinnung allerdings sehr nah an dem Ort, an dem die Wärme auch verbraucht wird, was die Verluste reduziert. Es gibt zwei unterschiedliche Wärmenetztypen: Das warme Nahwärmenetz und das kalte Nahwärmenetz. Der größte Vorteil des warmen Nahwärmenetzes ist, dass die beim Verbraucher benötigten Vorlauftemperaturen bereits in der Heizzentrale erzeugt werden, sodass im Heizraum der angeschlossenen Gebäude kein zusätzlicher Wärmeerzeuger benötigt wird. Dadurch können Platz und Kosten gespart werden. Die Nachteile des warmen Nahwärmenetzes sind die Netzwärmeverluste und dass keine Kühlung möglich ist. Eine solche Gebäudekühlung ist mit einem Anschluss an ein kaltes Nahwärmenetz möglich. Die geringeren Vorlauftemperaturen (ca. 10 °C) sorgen außerdem für Netzwärmegewinne statt -verluste und es können unisolierte Wasserleitungen verbaut werden, was die Installationskosten erheblich senkt. Allerdings ist beim Anschluss an ein kaltes Nahwärmenetz ein zusätzlicher Wärmeerzeuger im Heizraum notwendig. [1] Ein beispielhaftes kaltes Nahwärmenetz mit Erdwärmesonden als Wärmequelle ist in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 2: Kaltes Nahwärmenetz mit Erdwärmesonden. (Quelle: Prof. Thomas Giel: Präsentation zu kalter Nahwärme, Folie 3)

Abb. 2: Kaltes Nahwärmenetz mit Erdwärmesonden. (Quelle: Prof. Thomas Giel: Präsentation zu kalter Nahwärme, Folie 3)

Der Stand in Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden besitzt einen sehr wichtigen Standortvorteil, der für ostdeutsche Städte sehr typisch ist: ein großflächiges Fernwärmenetz (siehe auch Dekarbonisierung der Fernwärme). Beim Blick auf den Stand der Nahwärmenetze lässt sich allerdings laut Fernwärmekarte der DREWAG [2] nur ein kleines Netz im Stadtteil Kaditz finden. Die Wärmequelle stellt dort ein Blockheizkraftwerk (BHKW) dar. Dabei treibt Klärgas, welches in der Klärschlammaufbereitungsanlage entsteht, zwei Gasmotoren an, um Strom und Wärme nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Prinzip zu erzeugen. Dadurch fallen jährlich 18.000 kWh Wärmeenergie an, die auf dem Betriebsgelände über das Nahwärmenetz verteilt werden. [3] Der Prozesswärmebedarf (z. B. für die Klärschlammbehandlung) kann damit zu 100 % gedeckt werden. Der Heizwärmebedarf (Heizen der Verwaltungsgebäude und Warmwasser) kann allerdings nur zu 13 % durch eigene Wärmequellen gedeckt werden, wobei die restlichen 87 % über den Bezug von Fernwärme ergänzt werden. [1] Auch wenn das einzige Nahwärmenetz Dresdens sehr klein ist und zusätzliche Unterstützung durch das Fernwärmenetz benötigt, kann ein solches Positivbeispiel der effizienten Abwärmenutzung wie in Kaditz als Orientierung und Motivation für weitere Projekte für eine erfolgreiche Wärmewende in Dresden dienen.

Wie geht es weiter?

Im Rahmen des EU-Projektes NEUTRALPATH werden innovative Wärmelösungen in "Leuchtturmstädten" erprobt. Eine dieser Leuchtturmstädte ist Dresden und mit dem Pilotprojekt in der Jessener Straße soll getestet werden, wie die Wärmenetze dekarbonisiert und flexibilisiert werden können. Konkret soll ein Teilnetz vom großen Fernwärmenetz entkoppelt werden, um die Strangtemperatur reduzieren und damit die Effizienz erhöhen zu können. [4] Außerdem ist geplant, die Abwärme eines nahegelegenen Supermarktes mit in das entkoppelte Nahwärmenetz einzuspeisen. [5] Ein weiteres Pilotprojekt für neue Wärmelösungen befindet sich in der Geystraße. Das Quartier hat einen Wärmebedarf von etwa 1.136 MWh sowie einen Kältebedarf von etwa 122 MWh. Die geplante Lösung ist ein innovatives "kaltes Nahwärmenetz", wobei die Bereitstellung von Wärme und Kälte durch Erdsonden-Wärmepumpen, Luft-Wärmepumpen und eine zentrale PVT-Anlage (Kombination aus Photovoltaik und Solarthermie) abgedeckt werden soll. Die finale Investitionsentscheidung steht allerdings noch aus. [1] Neben diesen Pilotprojekten der Stadt bringt sich auch die TU Dresden in die Entwicklung einer neuen Generation der Technologie für solare kalte Nahwärme ein. Dabei dienen die solare Strahlungsenergie und die Umgebungswärme als Wärmequellen. Aufgewertet durch eine zentrale Wärmepumpe, entsteht so ein gleichmäßiges Temperaturniveau im kalten Nahwärmenetz, welches bei den versorgten Gebäuden zu gleichmäßigen sowie erhöhten Leistungszahlen der eingebauten Wasser-Wasser-Wärmepumpen führt. [6]

Reicht das?

Kurzgesagt: Nein. Es gibt viele Gebiete, in denen die Machbarkeit von (kalten) Nahwärmenetzen zusätzlich überprüft werden sollte. Das sind einerseits solche, in denen kein Anschluss ans Fernwärmenetz geplant ist (siehe Fernwärmekarte [2]) und wo andererseits der Einbau von Wärmepumpen aus ökonomischen, lautstärketechnischen oder anderweitigen Gründen nicht sinnhaft ist, wovon vor allem dicht bebaute Stadtteile am Dresdner Stadtrand betroffen sind. Die Verantwortung für die Realisierung liegen bei der Stadtverwaltung für die Beauftragung der Machbarkeitsprüfung und bei der SachsenEnergie für die fachliche Einschätzung und ggf. Umsetzung. Bestehende Pilotprojekte müssen beschleunigt und bei Gelingen schnell auf umliegende Quartiere ausgeweitet werden. Neue Projekte müssen durch die Stadt in Auftrag gegeben und fortlaufend finanziell und ideell gefördert werden. Damit kann die Landeshauptstadt Dresden die Wärmewende vorantreiben und in Zukunft als Leuchtturmstadt ein Positivbeispiel für gute Nahwärmenetze darstellen.

Erstellt am 22.10.2024 von Tim Pfeiffer

Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 (TP)

Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen:

[1]: Landeshauptstadt Dresden (2024): Vorlage Nr. V2693/24, Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden (IEK), veröffentlicht am 05.03.2024. Website, zuletzt abgerufen am 19.10.2024.

[2]: DREWAG: Fernwärmekarte. Website, zuletzt abgerufen am 22.10.2024.

[3]: Stadtentwässerung Dresden (2023): Schlammbehandlungsanlage im Klärpark Dresden-Kaditz. Website, zuletzt abgerufen am 19.10.2024.

[4]: Europäische Union: NEUTRALPATH 2030. Website, zuletzt abgerufen am 19.10.2024.

[5]: Technische Universität Dresden (2023): NEUTRALPATH: Praxistest für die nachhaltige Sanierung von Gebäuden und eine klimafreundliche Energieversorgung. Website, zuletzt abgerufen am 19.10.2024.

[6]: Technische Universität Dresden (2024): Wärmepumpen für kalte Nahwärmenetze. Website, zuletzt abgerufen am 20.11.2024.