Dresden

Photovoltaik auf kommunalen Dächern

Beschreibung

Kurz und Knapp

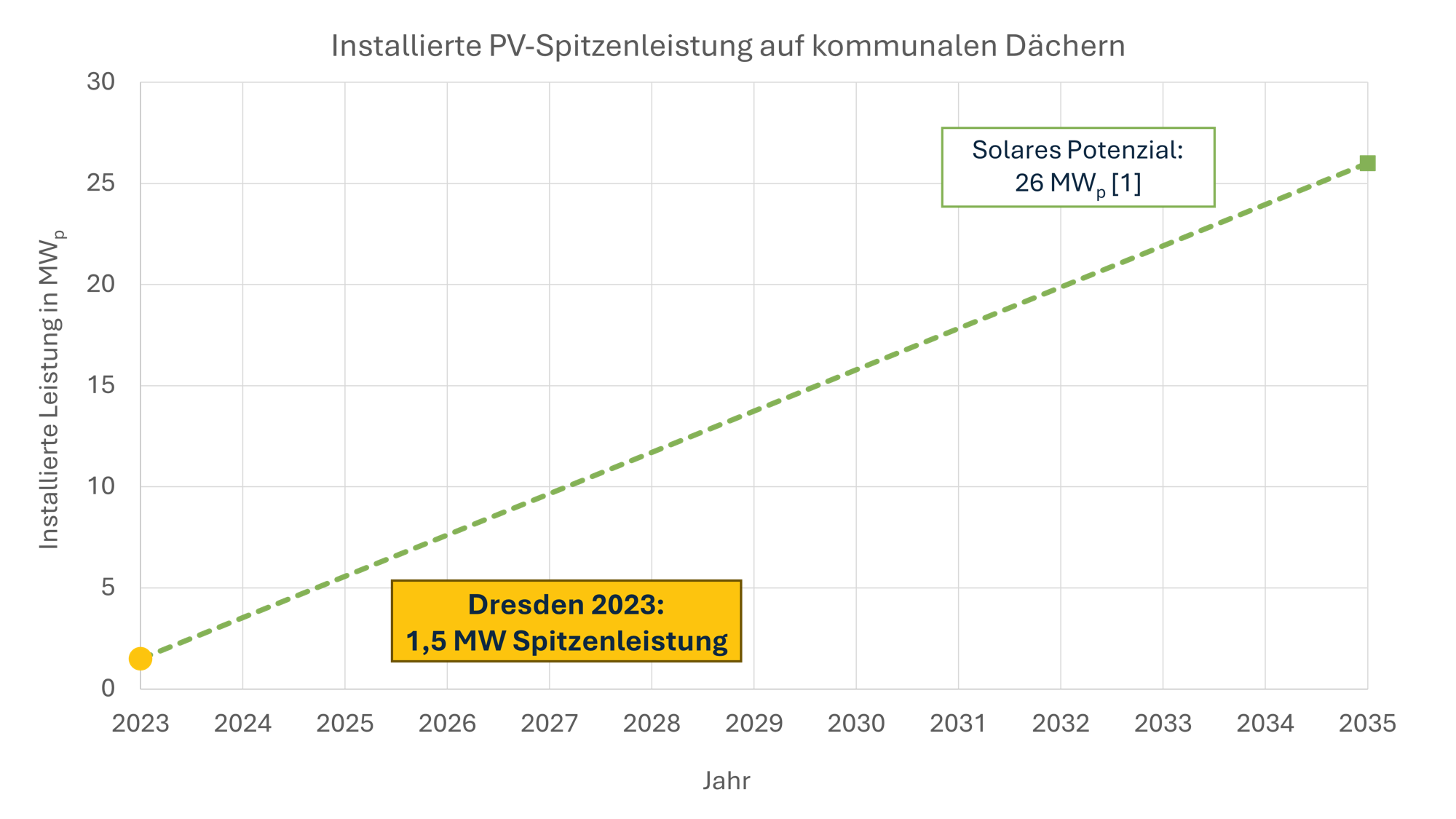

Dresden besitzt zahlreiche kommunale Gebäude mit guter Eignung für eine Aufdach-PV-Anlage. Aktuell besitzen jedoch nur 63 der 600 kommunalen Gebäude eine PV-Anlage, was einem Anteil von 10,5 % entspricht. Betrachtet man anstatt der Anzahl der geeigneten Dachflächen die potenziell installierbare Leistung, fällt der Anteil noch geringer aus. Bisher ist lediglich eine Spitzenleistung von 1,5 MWp installiert, während rund 26 MWp möglich wären. Die PV-Anlage auf dem Dach des neuen historischen Rathauses ist ein gutes Beispiel dafür, dass Denkmalschutz kein Hinderungsgrund sein muss.

Was ist der aktuelle Stand im kommunalen Aufdach-PV Zubau der Stadt Dresden?

Der Stadtrat hat auf Anfrage von DresdenZero am 01. Dezember 2023 den Status quo zum Ausbau von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern kommentiert [1]. Weiterführende Zahlen wurden aus der Beantwortung einer Stadtratsanfrage mit Stand vom 31.12.2022 erhoben [2]. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

- bisher sind auf 10,5 % der kommunalen Gebäude PV-Anlagen installiert: 63 der ca. 600 kommunalen Gebäude besitzen eine PV-Anlage (2023)

- erst 5,7 % des solaren Erzeugungspotenzials auf kommunalen Dächern sind bisher ausgeschöpft: 1,5 MWp (Megawatt peak) sind bisher installiert, das Erzeugungspotenzial auf kommunalen Dächern mit guter bis sehr guter Einstrahlung beträgt 26 MWp (2023)

- ca. 13% des Stromverbrauchs der Gebäude mit Solaranlage wurde durch PV-Strom gedeckt: 1.420 MWh wurden produziert und 10.400 MWh verbraucht (2022)

- ca. 40% der PV-Anlagen werden durch die Stadt betrieben, 60% durch externe Pächter (2022)

Aus dem genannten solaren Erzeugungspotenzial fallen noch Dächer heraus, die statisch oder aus anderen Gründen nicht geeignet sind. Die Stadtverwaltung strebt dabei auch die Nutzung von Dächern an, die früher aus denkmalschutzrechtlichen Gründen abgelehnt wurden und erarbeitet dazu geeignete Konzepte. Ein positives Beispiel ist das Dach des unter Denkmalschutz stehenden neuen historischen Rathauses, auf dem (wenn auch nicht unter Ausnutzung der vollständigen Fläche) eine PV-Anlage geplant ist [3].

Warum Aufdach-PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden?

Aufdach-PV Anlagen bieten eine großartige Möglichkeit, erneuerbare Energie dezentral zu erzeugen, indem ungenutzte Flächen auf kommunalen Gebäuden genutzt werden. Die Anlagen nehmen keinen zusätzlichen Raum in Anspruch und erzeugen sauberen Strom direkt dort, wo der Strom verbraucht wird. Sie sind auch ein Symbol für das Engagement der Stadt im Bereich erneuerbarer Energien und können andere Bürgerinnen und Bürger ermutigen, ebenfalls auf Solarenergie umzusteigen. Hier sollte die Stadt Dresden mit gutem Beispiel vorangehen. Das Ziel sollte daher sein, bis 2035 das gesamte Potenzial an PV-Anlagen auf kommunalen Dächern zu erschließen. Die Ankündigung der so genannten "PV-Offensive" scheint ein guter Schritt in die richtige Richtung zu sein [5].

Was wird hier als kommunales Gebäude bezeichnet?

Als kommunale Gebäude werden Einrichtungen oder Strukturen bezeichnet, die im Besitz oder unter der Kontrolle der Stadtverwaltung Dresden stehen. Das sind bspw. Verwaltungsgebäude, kulturelle Einrichtungen, Bildungs-, Sport-, Gesundheits- und Infrastruktureinrichtungen.

Welche kommunalen Gebäude bieten sich an?

Grundsätzlich bieten sich die meisten kommunalen Gebäude für eine Aufdach-PV-Anlage an, solange diese nicht vom Denkmalschutz betroffen sind oder eine außergewöhnlich hohe Verschattung den Betrieb dieser Anlage unwirtschaftlich macht. Die größten Potenziale für den effizienten Ausbau von PV im kommunalen Bereich liegt in großen, zusammenhängenden Dachflächen von Gebäuden, die einen entsprechenden (bestenfalls steuerbaren) Stromverbrauch aufweisen [4].

Dazu gehören:

- Schulgebäude & Kindergärten

- Verwaltungsgebäude

- Betriebshöfe & Stadtbetriebe

- Deponien & Kläranlagen

- Feuerwehren & Krankenhäuser

- Hallen- & Freibäder

- Sporthallen & Stadien

Besonders lohnenswert sind Solaranlagen auf diesen Einrichtungen, wenn der Eigenverbrauch möglichst hoch ist, d.h. möglichst viel des erzeugten Stroms direkt im Gebäude genutzt werden kann und nicht in das Stromnetz eingespeist werden muss. Die oben genannten Einrichtungen sind daher besonders geeignet, aufgrund der folgenden klassischen Verbrauchern:

- Beleuchtung & IT-Technik

- Klimatisierung & Heizung

- Warmwasser

- elektrische Fahrzeuge & Anlagen

Was sind die nächsten Schritte und Herausforderungen beim Ausbau?

Verantwortlich für die Organisation des Ausbaus kommunaler Aufdach-PV ist seit Januar 2023 die Stabsstelle "Klimaschutz und Energiewende" des Geschäftsbereichs "Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften" der Stadt Dresden.

Die Stadt Dresden hat in Zusammenarbeit mit dem Leibnitz-Institut eine Potenzialanalyse erstellt, um geeignete Dach- und Fassadenflächen zu identifizieren, Investitionskosten zu ermitteln und eine Umsetzungsstrategie vorzulegen. Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 sind investive Mittel in Höhe von 950.000 Euro für die Umsetzung der Photovoltaik-Offensive vorgesehen [5]. Die Investition in eigene kommunale Anlagen ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, PV-Strom auf kommunalen Gebäuden zu erzeugen. Die Dachflächen können ebenso an Dritte verpachtet werden, bspw. an Stadtwerke oder Bürgerenergiegenossenschaften. Die reinen Einnahmen durch die Pacht sind dabei eher gering, jedoch müssen keine eigenen Investitionen getragen werden und die wirtschaftlichen Risiken liegen ebenfalls beim Pächter [6].

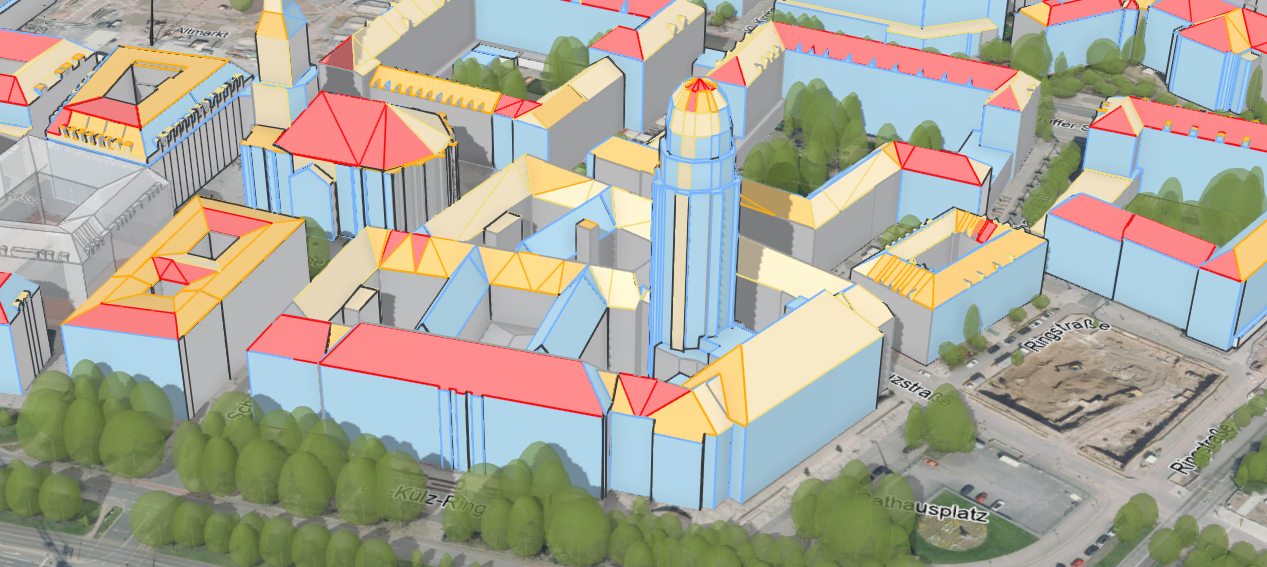

Wer sich informieren möchte, inwiefern das eigene Dach für den Bau einer PV-Anlage geeignet ist, kann dies in dem 3D-modellierten Themenstadtplan Dresden 3D-Solarpotential tun:

Ansicht des neuen historischen Rathauses im "Dresden 3D-Solarpotential" [7].

Letzte Aktualisierung: 17.02.2024 (TS) Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen

[1] Landeshauptstadt Dresden (2023): Beantwortung der Frage zum Thema: Erzeugung und Nutzung von erneuerbarer Energien. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[2] Landeshauptstadt Dresden (2023): Anfrage zum Thema: Photovoltaikanlagen (PV) auf kommunalen Gebäuden. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[3] Landeshauptstadt Dresden (2024): Photovoltaik für das Dach des historischen Neuen Rathauses. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[4] K. Heinbach, J. Walter, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (2020): Photovoltaik auf kommunalen Dächern – Verpachtung der Flächen an Dritte. [Website]((https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/QualiFiKo_Infoblatt_Photovoltaik_kommunale_Da%CC%88cher_IO%CC%88W_Difu.pdf), zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[5] Landeshauptstadt Dresden (2022): Landeshauptstadt startet Photovoltaik-Offensive. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[6] Menold Bezler Rechtsanwälte (2023): Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern – Ausschreibungspflicht? Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[7] Landeshauptstadt Dresden: Dresden 3D-Solarpotenzial. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.