Dresden

Ökostrom für kommunale Liegenschaften

Beschreibung

Kurz und Knapp

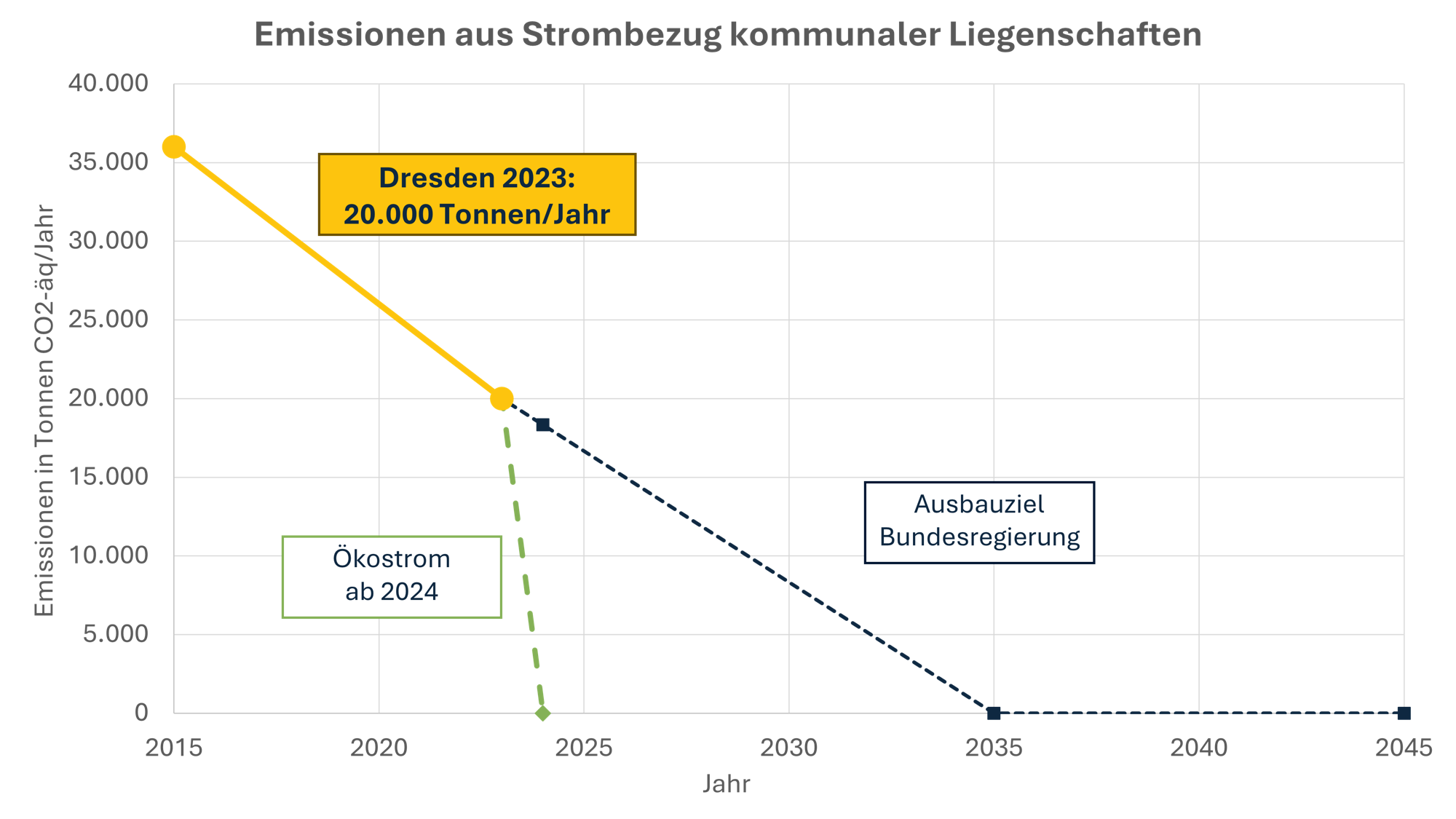

Die Stadt Dresden besitzt zahlreiche kommunale Liegenschaften mit einem relevanten Stromverbrauch. Dieser betrug im Jahr 2015 rund 51 GWh und verursachte Emissionen von rund 36.000t CO₂-Äquivalenten. Dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept zufolge bezieht die Stadt ab 2024 Ökostrom aus Wasserkraftwerken. Dadurch wird eine Einsparung von 16.900t CO₂-Äquivalenten pro Jahr erwartet.

Enthaltene Annahmen in der Grafik sind ein konstanter Stromverbrauch bis 2045, spezifische Emissionen des deutschen Strommixes von 400 g/kWh für 2023 [11, 12] und eine lineare Reduktion der spezifischen Emissionen auf 0 g/kWh bis 2035 [13].

Enthaltene Annahmen in der Grafik sind ein konstanter Stromverbrauch bis 2045, spezifische Emissionen des deutschen Strommixes von 400 g/kWh für 2023 [11, 12] und eine lineare Reduktion der spezifischen Emissionen auf 0 g/kWh bis 2035 [13].

Was sind kommunale Liegenschaften?

Neben dem Rathaus und mehreren Verwaltungsgebäuden gehören der Landeshauptstadt Dresden noch viele weitere Gebäude und Anlagen, über die sie direkt verfügen kann. Das sind ihre Liegenschaften. Somit kann die Kommune auch bestimmen, mit welcher Art von Strom und von welchem Anbieter die Liegenschaften versorgt werden sollen. Im September 2022 gehörten folgende Liegenschaften der Landeshauptstadt:

- 293 Schulgebäude und 159 Schulturnhallen,

- 58 Verwaltungsgebäude und weitere 100 Gebäude für Bibliotheken, Kultur und Jugend (ohne Schulen und Kitas)

- fast 47.000 Stadtbeleuchtungen

- Tunnel- und Lichtanlagen, Sportstätten und Kindertageseinrichtungen [1].

Welche Auswirkungen hätte eine Umstellung auf 100% Ökostrom?

Im Jahr 2015 lag der Stromverbrauch der Gebäude der Landeshauptstadt Dresden bei 51 GWh [2]. Das entspricht ca. 2% des Stromverbrauchs der gesamten Stadt [3]. Der dadurch entstandene Treibhausgasausstoß lag damals bei 36.000t CO₂-Äquivalenten. Durch einen höheren Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Strommix dürfte der Wert inzwischen gesunken sein. Unter der Annahme, dass der Stromverbrauch konstant geblieben ist, ergeben sich für das Jahr 2023 Emissionen von ca. 20.000 t CO₂-Äquivalenten. Aktuelle Daten liegen uns dazu leider nicht vor. Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept gibt an, dass durch den Umstieg auf Ökostrom im kommenden Jahr 16.900t CO₂-Äquivalente eingespart werden. [4] Zusätzlich hätte eine Umstellung auf Ökostrom Vorbildwirkung und könnte somit auch Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf einen entsprechenden Tarif motivieren.

Wie weit ist die Landeshauptstadt Dresden?

Im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept setzt sich die Stadtverwaltung das Ziel, 2035 treibhausgasneutral zu werden. Zur Stromversorgung ist dort festgehalten: "Der Strombezug kann aktuell noch nicht vollständig durch Eigenerzeugungsanlagen gedeckt werden. Daher beschafft die [Landeshauptstadt Dresden] ab 2024 Grünstrom, zunächst aus Wasserkraftwerken, später auch aus weiteren Erneuerbaren Energien." Die Eigenbetriebe (Kindertageseinrichtungen, Sportstätten, Städtisches Klinikum u.a.) sind dabei in die Bilanzierung mit einbezogen. Die städtischen Beteiligungsgesellschaften sollen eine eigene Bilanz erstellen und ebenfalls 2035 die Treibhausgasneutralität erreichen. [4] Zuvor, im Jahr 2023, belieferte die Landeshauptstadt Dresden den Großteil ihrer Liegenschaften mit dem konventionellen Strommix der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH, welcher ca. 54% Ökostrom-Anteil aufweist [5].

Gab es auch Vorreiter?

Die gab es! Und das sogar in Dresden. Bereits seit 2021 rollen die Straßenbahnen der DVB mit 100% Ökostrom durch unsere Stadt [6]. Ebenso versorgt sich der Kulturpalast und das Theatergebäude im Kraftwerk Mitte mit Ökostrom [7]. Die STESAD GmbH, die sich vor allem um die städtebauliche Planung und Bauprojekte der Stadt kümmert, bezieht schon seit 2019 Ökostrom [8].

Ökostrom gut - Alles gut?

Leider ist Ökostrom nicht gleich Ökostrom. Es ist davon auszugehen, dass sich die Landeshauptstadt Dresden bei einer Umstellung auf 100% Ökostrom weiterhin (trotz Ausschreibung) von der DREWAG beliefern lässt. Welche positiven Umweltauswirkungen sich dadurch ergeben, lässt sich schwer abschätzen. Aus dem Auftritt der DREWAG ist nicht ersichtlich, dass ein Umstieg auf einen Ökostrom-Tarif zum Ausbau von erneuerbaren Energien führt. Möglicherweise würden die konventionellen Strombezieher dann bilanziell einfach mit "fossilerem" Strom beliefert? Ein großer Teil des Ökostroms der DREWAG (je nach Tarif) wird durch Zertifikate von Wasserkraftwerken aus Norwegen und Island erzielt [9]. Ein ökologischer Vorteil dieser Zertifikate ist nicht gesichert. Um einen tatsächlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten, empfiehlt die Verbraucherzentrale daher Ökostromtarife mit dem ok-Power- oder Grüner-Strom-Label zu nutzen [10]. Diese garantieren eine Reinvestition in neue Anlagen und schließen den Kauf fossil erzeugten Stroms aus [14]. Bei der DREWAG sucht man bisher vergeblich nach Tarifen mit einem solchen Label.

Bildquelle: [14]

Bildquelle: [14]

Letzte Aktualisierung: 15.04.2024 (KI) Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen:

[1] Landeshauptstadt Dresden (2022): So spart die Landeshauptstadt Energie. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[2] Landeshauptstadt Dresden (2016): Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 28.11.2016 zum Thema: Wärme- und Stromverbrauch der städtischen Immobilien. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[3] Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (2023): Strom von Dach und Fassade – Solarenergiepotenzial für ganz Dresden berechnet. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[4] Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. Band I - Konzeptband, 2024, S. 92. Website, zuletzt abgerufen am 15.04.2024.

[5] Landeshauptstadt Dresden (2020): Anfrage von Martin Schulte-Wissermann vom 17.04.2020 zum Thema: Ökostrom für Dresden. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[6] Dresdner Verkehrsbetriebe AG (2020): Straßenbahnen fahren ab 2021 mit Ökostrom. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[7] Kommunale Immobilien Dresden: Nachhaltigkeit. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[8] STESAD GmbH: Was wir bereits geschafft haben. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[9] L. Zenker, Sächsische Zeitung (2023): Dresdner Ökostrom kommt aus Island und Norwegen. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[10] Verbraucherzentrale NRW e.V. (2022): Ist ein Tarif mit Ökostrom und Ökogas überhaupt sinnvoll? Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[11] Electricity Maps. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[12] P. Icha, Dr. T. Lauf, Umweltbundesamt (2023): Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990-2022, ISSN 1862-4359. Publikation, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[13] Bundesministerium für Wirtschaft und Klima: Der Weg in unsere Zukunft. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.

[14] Umweltbundesamt (2023): Mit Ökostrom das Klima schützen. Website, zuletzt abgerufen am 16.02.2024.