Öhringen

Wärmeplanung

- Qualitätsanspruch: Die Wärmeplanung muss dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.

- Ambitionsniveau: Mit Hilfe der Wärmeplanung die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bis 2035 abgeschlossen sein.

1. Beschluss zur Durchführung

Kommunaler Beschluss zur Durchführung der Wärmeplanung inkl. öffentlicher Bekanntmachung

Die Auftragsvergabe der kommunalen Wärmeplanung erfolgte in der Gemeinderatssitzung im November 2021

Mit der Koordination und federführenden Projektarbeit wird die greenventory GmbH aus Freiburg beauftragt. Im Klimaschutzgesetz des Landes BW ist der 31.12.2023 als Frist gesetzt.

2. Eignungsprüfung und verkürztes Verfahren (§ 14 WPG)

Frühzeitiges Ausschlussverfahren: Ausschluss von nicht geeigneten Quartieren/Gebieten für Wärmenetz oder Wasserstoffnetz (z.B. für ländliche, zersiedelte Räume)

Ein potenzielles Wasserstoffgebiet kann hier bereits ausgeschlossen werden, wenn eine Eignung als sehr unwahrscheinlich eingestuft wird. Das ist zu dem Zeitpunkt der Wärmeplanung dann möglich, wenn entweder kein Gasnetz besteht oder bereits absehbar ist, dass eine künftige Versorgung mit Wasserstoff nicht wirtschaftlich sein wird. Disclaimer: Wasserstoffnetze sollten grundsätzlich ausgeschlossen werden: Verfügbarkeit und Kosten unsicher. Mit welcher Begründung geschieht dies vor Ort nicht?

Eine Prüfung hat nicht explizit stattgefunden.

Auf S. 72 der Wärmeplanung gibt es aber die Aussage: „Die Perspektive von grünem Wasserstoff im Bereich der Wärmeversorgung wurde im Rahmen der vorliegenden Wärmeplanung mittelfristig nicht als relevante und sinnvolle Größe betrachtet und deshalb mit niedriger Priorität behandelt.“

Ergänzend auf S.47: "Eine Prüfung hat nicht explizit stattgefunden. Die lokale Erzeugung von Wasserstoff zur Verwendung als Energieträger für die Wärmeerzeugung wird zunächst als unwahrscheinlich angenommen und daher in diesem Bericht nicht weiter betrachtet. Eine mögliche zukünftige Nutzung muss deshalb in einer Fortschreibung des KWP in die Planungen aufgenommen werden."

Wasserstoff spielt also aktuell keine Rolle, wird aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Wir beantworten das Kriterium dennoch mit ja.

Ein potenzielles Wärmenetz kann hier bereits ausgeschlossen werden, wenn es entweder kein Wärmenetz gibt oder die Siedlungsstruktur (niedrige Wärmebedarfsdichte / hohe Zersiedelung) es nicht sinnvoll erscheinen lässt. Wenn Wärmenetze objektiv schlechte Lösungen sind, sollten sie frühzeitig ausgeschlossen werden um Planungskosten zu sparen und hohe Heizkosten am Ende des Tages zu vermeiden. Mit welcher Begründung geschieht dies vor Ort nicht?

Im Gebiet Limespark wurde der Bauabschnitt „Limespark D“ von der Stadt als Fernwärmevorranggebiet ausgewiesen (Wärmeplanung S.50). Informationen für Bürger:innen werden über einen Flyer bereitgestellt. Die Maßnahme 2 der Wärmeplanung beschreibt die Ausweisung der Gebiete "Limespark C" und "Limespark D" als Vorranggebiete.

Eigentümer von Gebäuden, welche sich innerhalb eines Fernwärmevorranggebietes befinden, sind grundsätzlich dazu verpflichtet sich an das Fernwärmenetz des Limespark mit anzuschließen. Diese Verpflichtung besteht bei Neubauten sofort.

Ab Seite 83ff der Wärmeplanung werden insgesamt 17 Eignungsgebiete vorgestellt, Bereiche, in denen die Eignung für den Ausbau oder die Implementierung von Wärmenetzen als vorstellbar eingestuft wird. Erfolgt ein Ausbau der Fernwärme in den Eignungsgebieten, ist ein Anschluss an die Fernwärme erwünscht aber nicht verpflichtend.

Die Eignung muss in Untersuchungen aber noch bestätigt oder verworfen werden. Ob ein Wärmenetz in diesen Gebieten kommen wird, ist also nicht ausgeschlossen.

Schlussfolgerung: In allen Gebiete, die nicht als Vorrang- oder als Eignungsgebiete eingestuft sind, werden Wärmenetze ausgeschlossen. Für die als Eignungsgebiete eingestuften Gebiete besteht Unklarheit. Dies betrifft rund die Hälfte der Gebäude, weshalb wir das Kriterium mit "nein" beantworten.

3. Bestandsaufnahme inkl. Wärmebedarfe Status quo (§ 15 WPG)

Aktuelle Wärmeversorgung und Wärmebedarf feststellen.

Sind alle oder zumindest die wichtigsten Bilanzen und Kennzahlen der Gemeinde vorhanden?

Wichtige Bilanzen:

- Energiebilanz

- Treibhausgasbilanzen

- räumlich aufgelöster Wärmebedarf

- Wohnflächen

- Nutzungsarten der Gebäude

- Flächendichten

- Gebäudetypen und Baualtersklassen

- Versorgungs- und Beheizungsstruktur der Gebäude

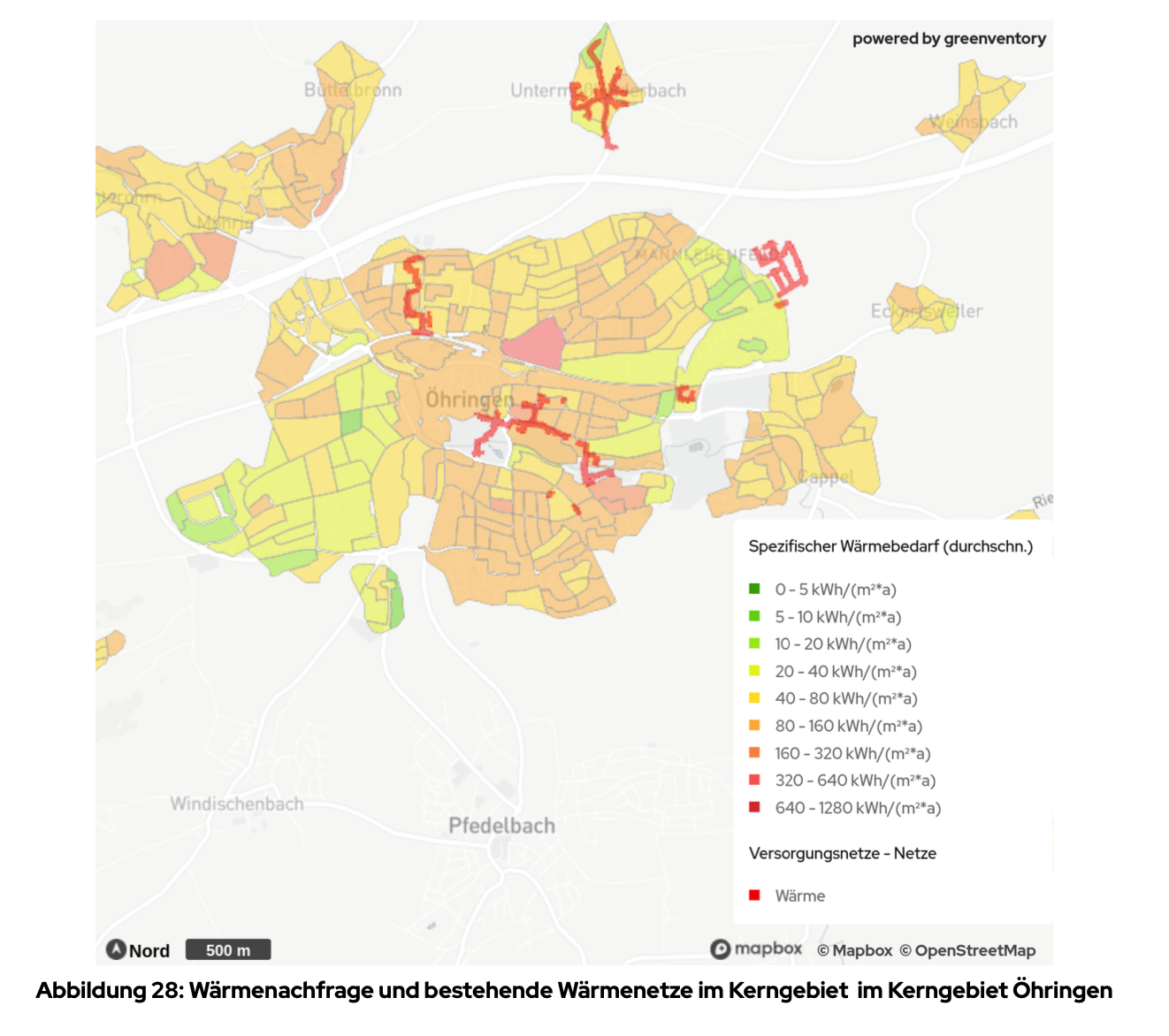

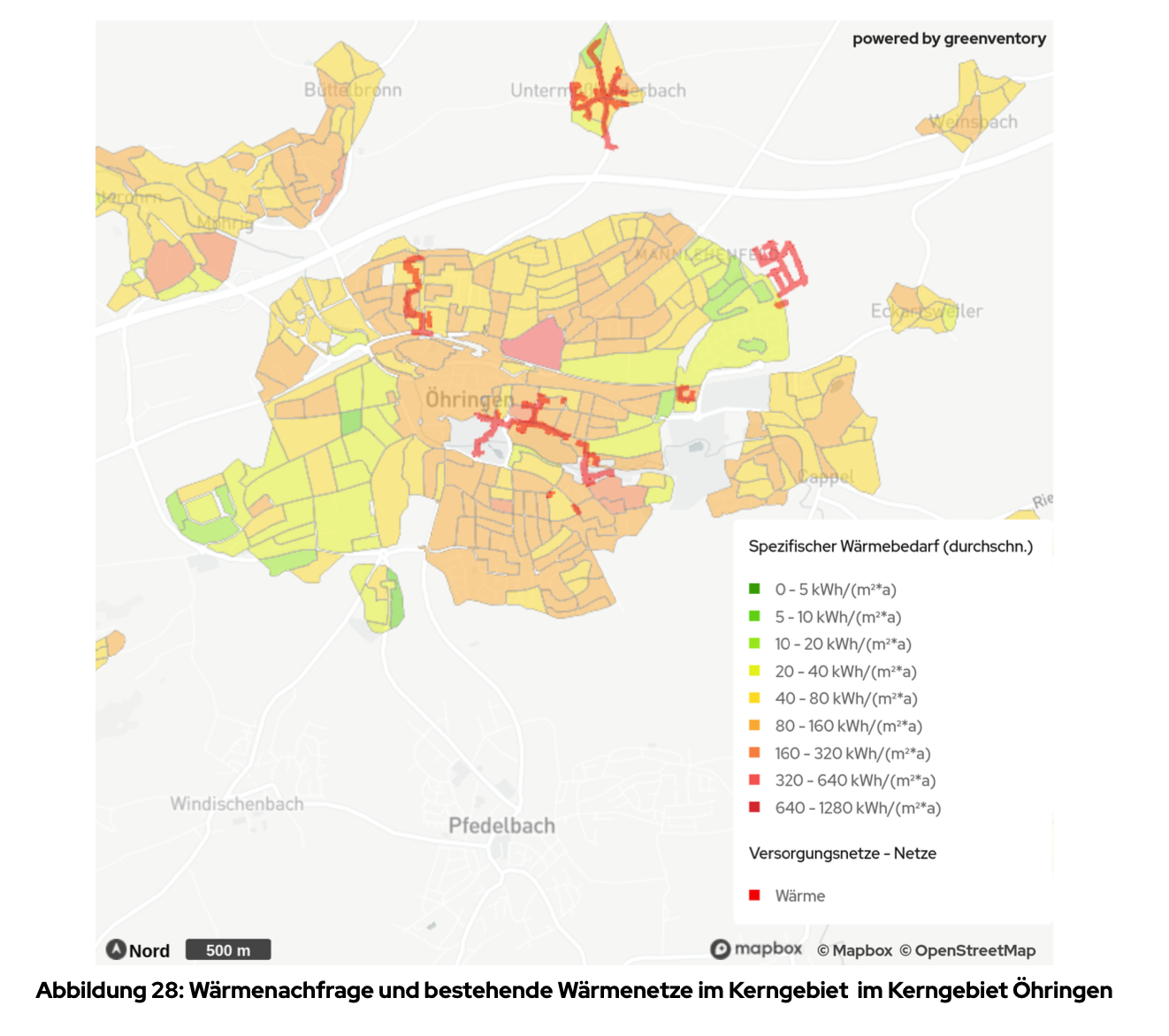

Auf S.52 der Wärmeplanung wird die Wärmenachfrage im Kerngebiet Öhringens dargestellt, allerdings nicht gebäudescharf, sondern "quartiersbezogen".

Der Verwaltung verfügt über gebäudescharfe Daten, die aber im Bericht zur Wärmeplanung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Diese Vorgehensweise betrachten wir als angemessen.

4. Erstellung der Potenzialberechnungen (§ 16 WPG)

Ziel ist die Ausweisung von Wärmebedarf und Wärmeversorgung im Ist-Zustand und Ziel-Zustand, in Abstimmung mit jeweiligen Szenarien. Hier sind zwei unterschiedliche Aspekte entscheidend:

(1) Identifizierung der Potenziale zur erneuerbaren Wärmeerzeugung

(2) Einschätzung über Potenziale zur Energieeinsparung sowie -effizienz durch Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden sowie in industriellen oder gewerblichen Prozessen

Es ist wichtig, dass sowohl umfangreich als auch priorisiert Wärmequellen berücksichtigt werden. LocalZero Liste der empfohlenen Wärmequellen.

Energieeffizienzmaßnahmen für kommunale Gebäude sind geplant. Auskunft geben hierzu die Maßnahmen 9 & 11 der Wärmeplanung.

Für den gesamten Gebäudebestand ist eine Sanierungsquote von jährlich 2% geplant (Wärmeplanung S.56). Aktuell liegt die Sanierungsquote im Bundesgebiet bei 0,8%. Dies macht deutlich, dass das Öhringer Ziel sehr ambitioniert gesetzt wurde.

Die Potenzialanalyse sollte inkl. der geplanten Maßnahmen öffentlich vorgestellt werden und zur Kommentierung offengelegt werden. Hier muss die Möglichkeit Feedback zu geben geschaffen werden, um ggf. die Potenzialanalyse noch anzupassen. Das ist wichtig, denn basierend auf der Potenzialanalyse wird das Zielszenario entwickelt.

Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich die einmalige digitale Einsicht in die Pläne nach Erstellung des Entwurfs des Zielszenarios und der Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgunsgebiete inkl. Umsetzungsstrategie (§ 20 WPG, s.u.) für die Dauer von 30 Tagen zur Abgabe von Stellungnahmen.

Die Beschlussvorlage zitiert (S.4) das KlimaG BW (7. Februar 2023), das die Kommunen dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit, insbesondere Interessengruppen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, möglichst frühzeitig und fortlaufend bei der Erstellung des kommunalen Wärmeplans zu beteiligen. Dass dies nicht umgesetzt wurde, wird damit begründet, dass sich die Stadt Öhringen bereits in einem fortgeschrittenen Projektstadium befunden habe und damit eine frühere Bürgerbeteiligung nicht mehr möglich gewesen sei.

5. Erstellung der Zielszenarien (§ 17 WPG)

- Entwicklung des zukünftigen Wärmebedarfs

- Flächenhafte Darstellung zur klimaneutralen Bedarfsdeckung mit jeweiligen Zwischenschritten

Damit wir in Deutschland dem Pariser Klimaabkommen entsprechen, müssen wir im Restbudget bleiben. Das bedeutet für jede Kommune:

- Wird ein möglichst 100% Anteil lokaler Erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung erreicht?

- Bis 2035?

- Mit den von LocalZero empfohlenen Wärmeanwendungen?

Die Wärmeplanung ist auf das Zieljahr 2040 ausgerichtet. Dies entspricht zwar den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, wird aber nicht den Anforderungen der Pariser Klimabeschlüsse gerecht.

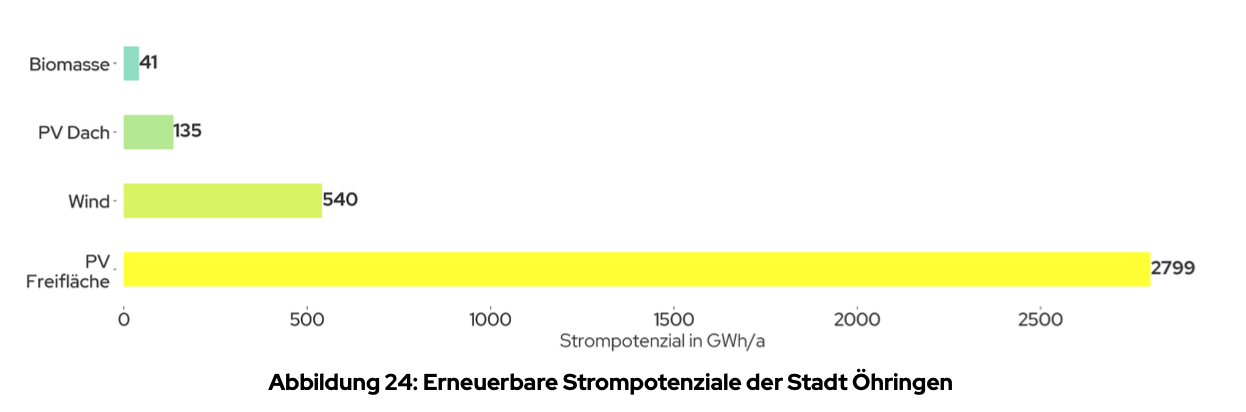

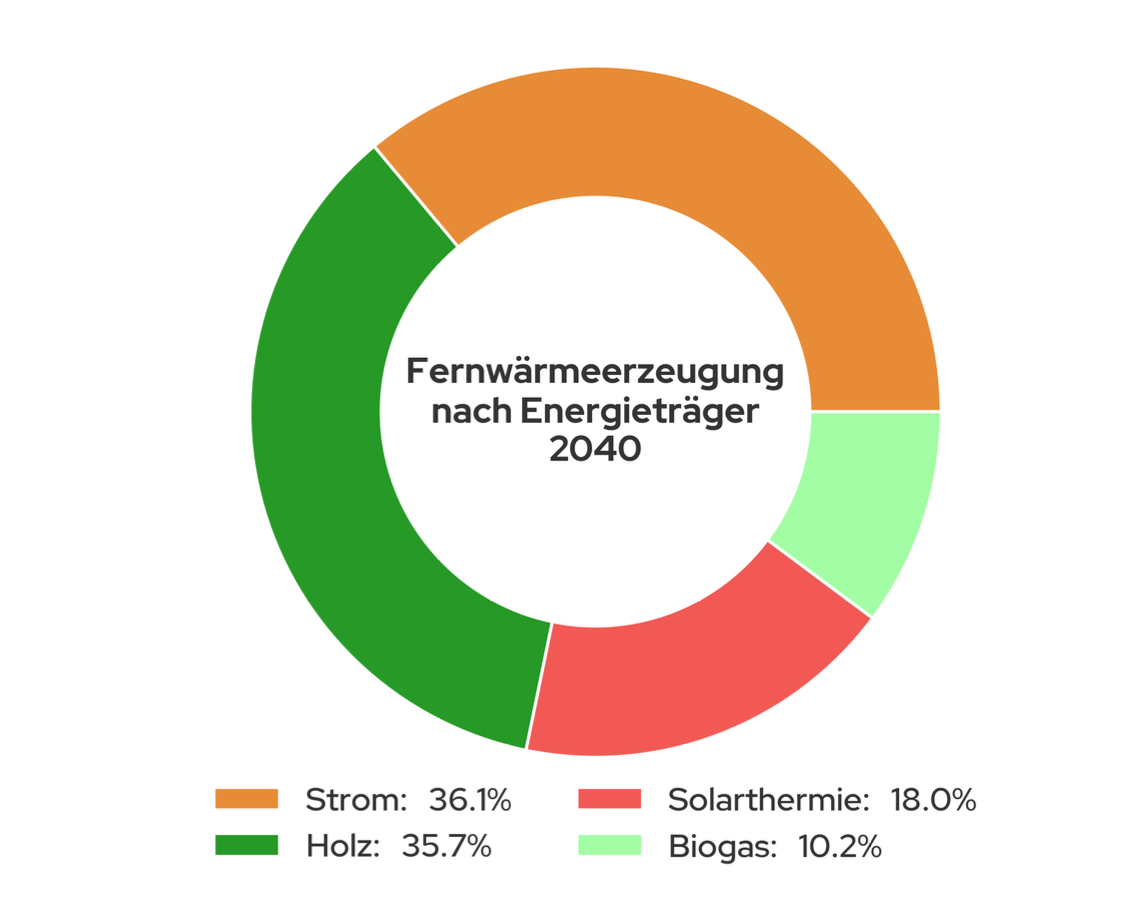

Vergleicht man die Wärmepotentiale (s.u) mit den angestrebten Wärmequellen (s.u) fällt auf, dass Biomasse einen sehr großen und Solarthermie einen deutlich zu geringen Anteil hat.

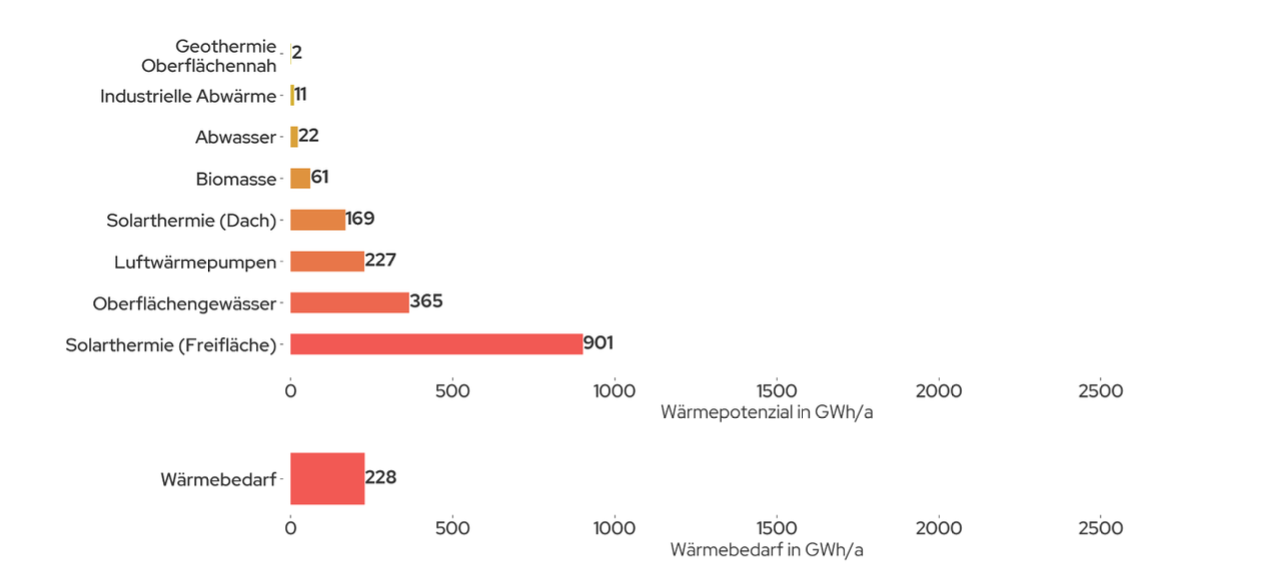

Wärmepotentiale (Wärmeplanung S.46):

Geplanter Energieträgermix (Wärmeplanung S.57):

Es werden Schritte formuliert, konkrete Zielsetzungen allerdings nicht, obwohl im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg in §27 die Formulierung von Zwischenzielen für das Jahr 2030 festgeschrieben ist.

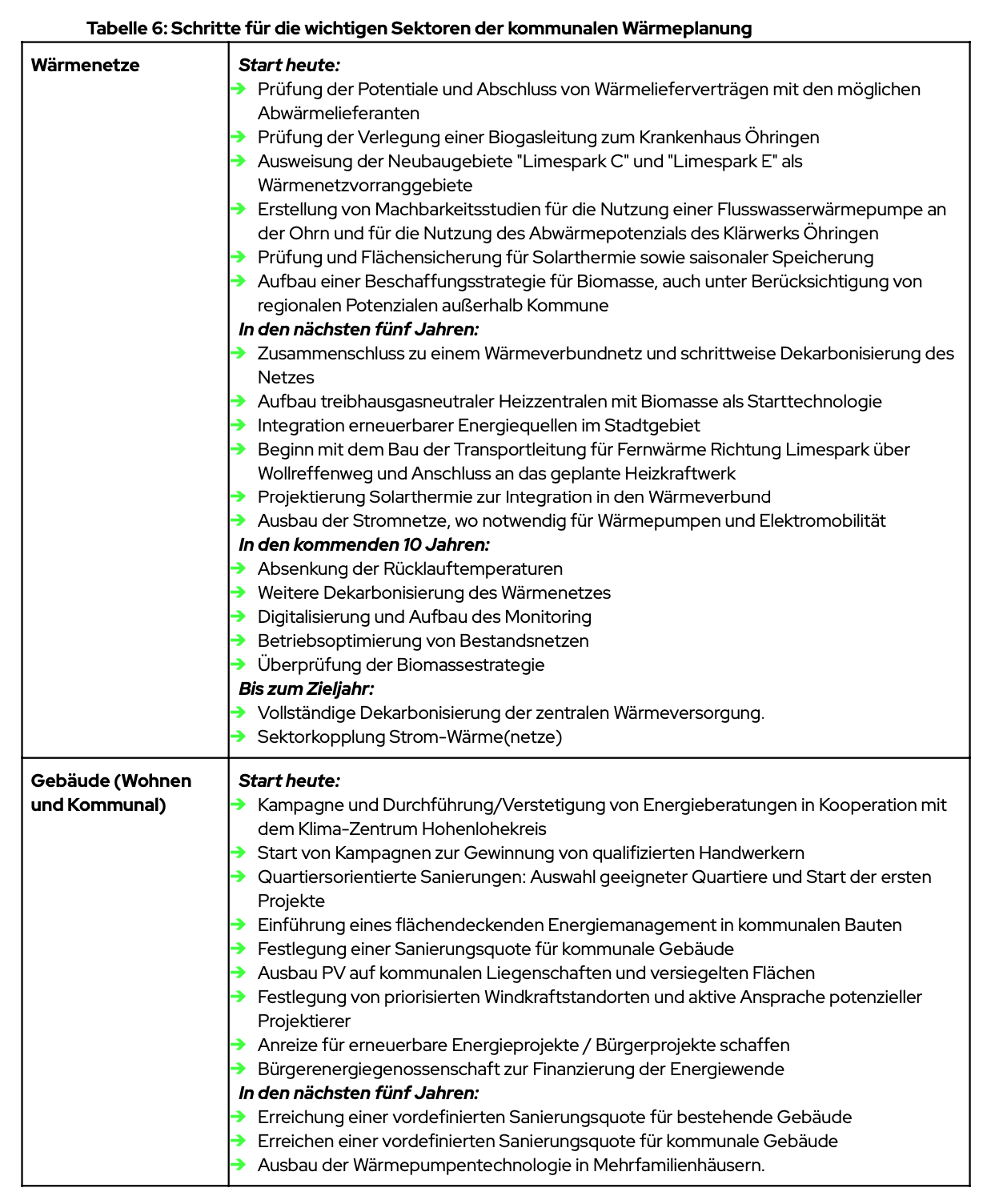

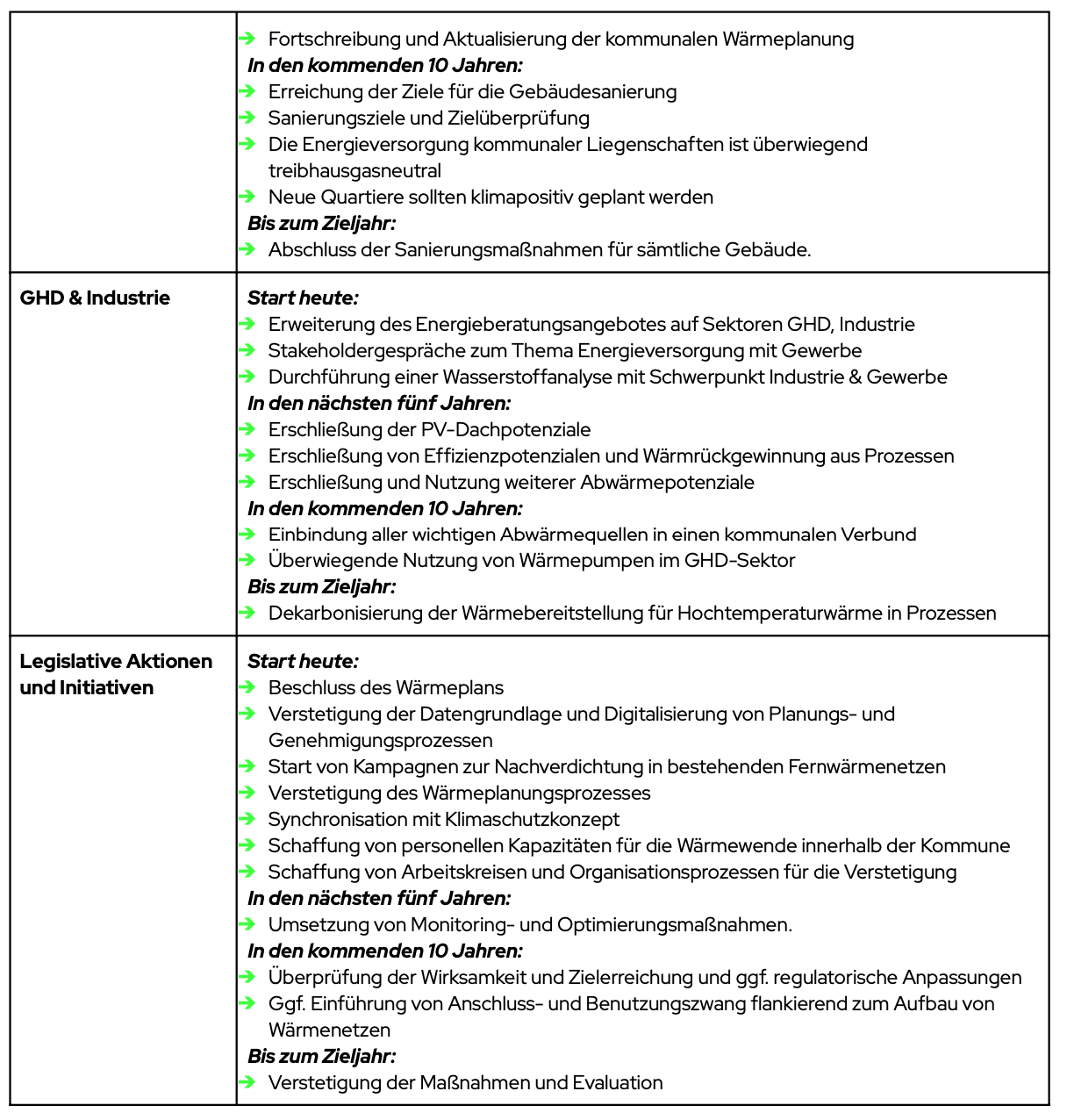

Nachfolgend die Schritte, die in der Wärmeplanung (S.69f) formuliert sind.

Maßnahmen, die in der Wärmeplanung (S.61) formuliert werden:

Wir beantworten dieses Kriterium mit "Ja", trotz dieser Bedenken:

S. 58 der Wärmeplanung: "Im Zielszenario sind 3.648 Gebäude mit Wärmepumpen ausgestattet, die sich hauptsächlich in Einfamilienhäusern und Reihenhäusern befinden und in einem guten Sanierungszustand sind. Diese Gebäude weisen einen kumulierten Wärmebedarf von 39 GWh/a auf. Der gesamte für die Wärmeerzeugung dieser Gebäude benötigte Strombedarf beläuft sich auf 13 GWh/a."

Die Angaben für den Strombedarf sind vergleichsweise niedrig angesetzt, setzen also eine Sanierungsrate voraus, die sehr ambitioniert ist. Dieser Schluss wird auch im Bericht gezogen (S. 59): "Zusammenfassend zeigt die Simulation des Zielszenarios, dass es bis 2040 einer ambitionierten Sanierungsquote von 2 % bedarf. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle bundesweite Durchschnitt bei lediglich 0,8 %. Dies unterstreicht die Dringlichkeit großflächiger Sanierungen, um die Wärmewende erfolgreich zu gestalten."

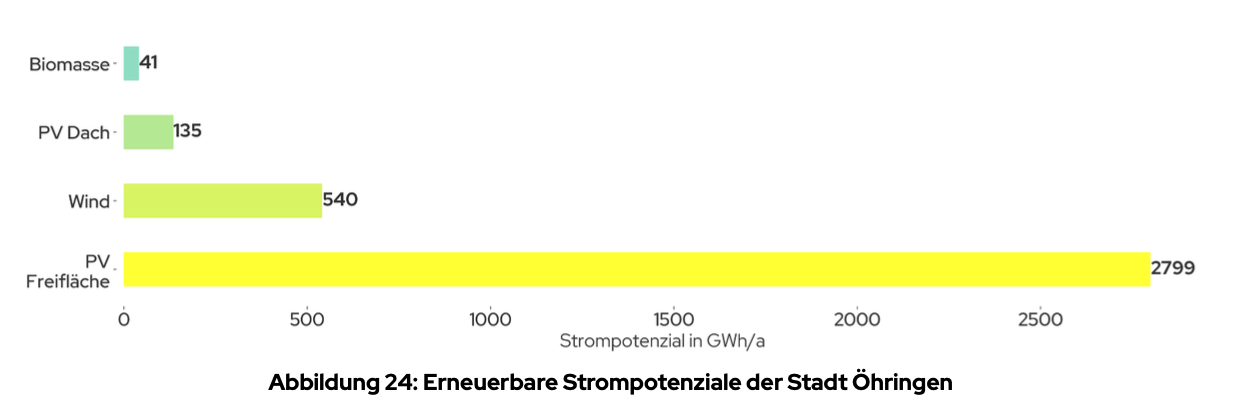

An anderer Stelle (S. 44) wird formuliert: "Auch wenn durch den Zubau von Wärmepumpen und den Ausbau der Elektromobilität eine starke Zunahme des Strombedarfs zu erwarten ist, zeigt die Analyse, dass das Potenzial an erneuerbaren Energien den Bedarf deutlich übersteigt." Ein konkreter Bedarf wird nicht formuliert.

Stand Januar 2025 lässt sich aber feststellen, dass die Stromgewinnung durch erneuerbare Energien zwar deutlich ansteigt, den Erfordernissen aber noch nicht gerecht wird (vergleiche das Monitoring im Sektor Strom).

Es wurde lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit der digitalen Einsicht sowie die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen umgesetzt. Allerdings war der Vorentwurf des Berichts zur kommunalen Wärmeplanung nur für die Dauer von zwei Wochen online auf der Homepage der Stadt Öhringen öffentlich ausgelegt (04.-19. November 2023).

Die Beschlussvorlage (S.4) macht folgende Aussage: "Die Stadtverwaltung wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung durch zwei E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert. Trotz der eingegangenen Stellungnahmen hat sich der Inhalt des Berichts nicht geändert. Beide Absender erhalten von der Stadtverwaltung eine individuelle Rückantwort bzgl. ihren Bedenken und Anmerkungen." Entgegen dieser Zusage wurden die Stellungnahmen nicht beantwortet. Dies erfolgte erst nach über einem Jahr, als dies angemahnt wurde.

Mit uns als Bürgerinitiative (BI) ist die Verwaltung mittlerweile in einen intensiven Austausch getreten.

6. Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete und -arten (§18 und 19 WPG)

Bei der Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete passieren zwei Dinge:

(1) Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete und -arten

(2) Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr

Aufteilung nach Wärmeversorgungsgebieten (Wärmenetz, Wasserstoff, dezentrale Gebiete), eingeteilt in wo welcher Gebietstyp (sehr) (un)wahrscheinlich bzw. (un)geeignet ist. Aufteilung muss in Einklang mit vorliegendem/sich in der Erstellung befindlichen Wärmenetzbau- und -dekarbonisierungsfahrplan (Paragraph 32) sein

Für einzelne Eignungsgebiete gibt es diese Planung. Sie werden im Maßnahmenkatalog der Wärmeplanung ab Seite 103 beschrieben.

ABER: allgemein fehlt eine zeitlich und örtlich nachvollziehbare Planung.

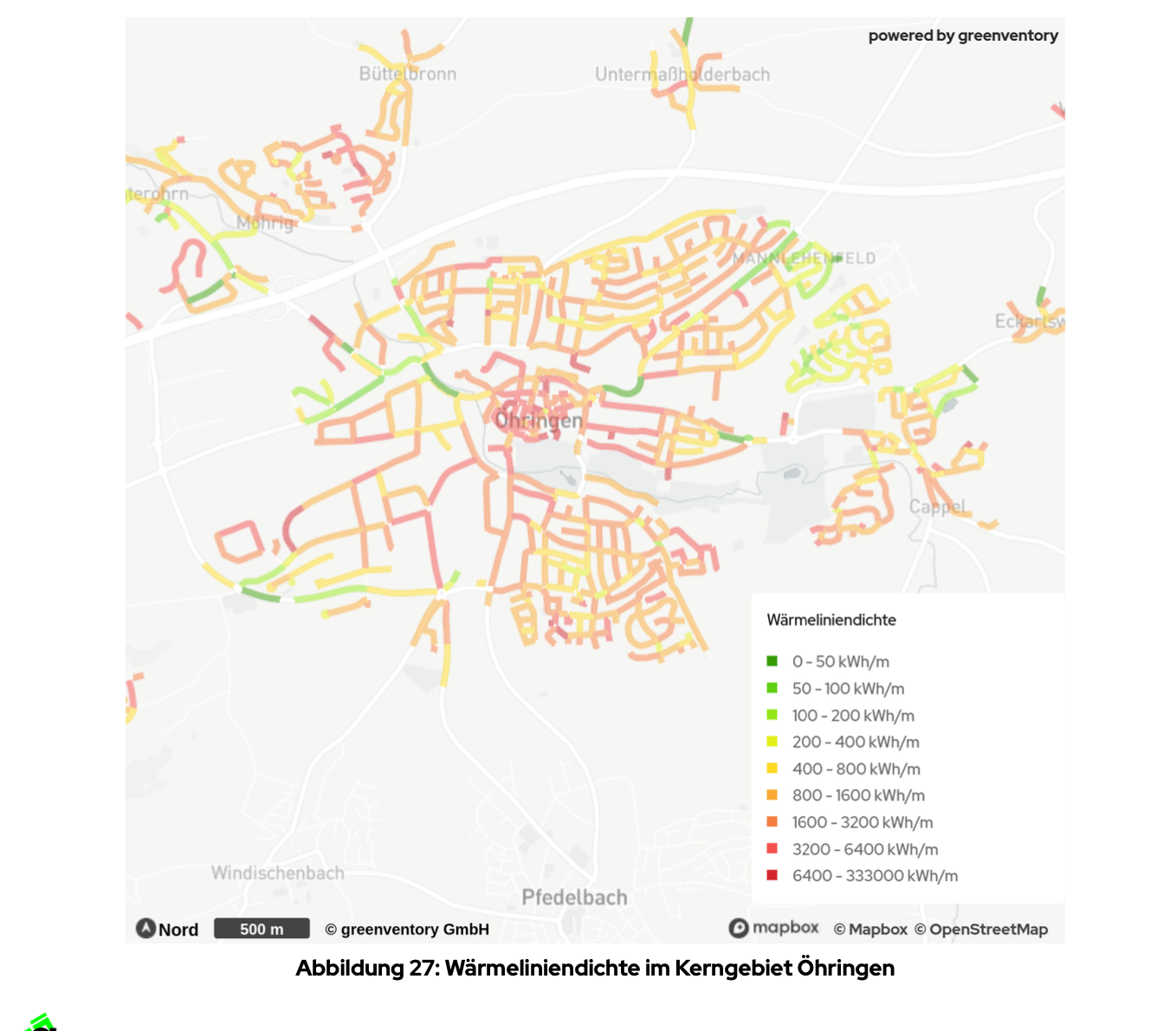

Kriterien sind die Lage der Heizzentralen, wie die Netze sinnvoll miteinander verbunden werden können sowie die Wärmebedarfsdichte.

Ja

7. Umsetzungsstrategie und konkrete Umsetzungsmaßnahmen (§ 20 WPG)

Ziel muss ein ambitionierter Transformationspfad mit klaren Maßnahmen und jahresscharfer Planung mit schnellstmöglichem Start sein. Die Kommune („planungsverantwortliche Stelle“) muss im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst Maßnahmen durchführen, mit denen das Zielszenario erreicht werden kann, oder Dritte dazu beauftragen. Die Wärmeplanung ist eine Strategie, nicht einfach nur Daten und Fakten. Daher ist es wichtig, dass alle Akteure (s.u.) klare Rollen und Aufgaben haben und diese ineinandergreifen.

- Mit klaren Zuständigkeiten der beteiligten Akteure

- Mit jahresscharfer Aktivität

- Mit Fokus auf die wirksamsten Maßnahmen

- Mit einem langfristigen Zeitplan, sodass die Gesamtheit der Maßnahmen im klimaneutralen Zieljahr abgeschlossen werden können (z.B. die lange dauernden Maßnahmen frühzeitig anschieben)

Es werden Akteure benannt, die für die Umsetzung beschriebender Maßnahmen verantwortlich sind.

ABER: Ein Zeitplan mit jahresscharfen Angaben existiert ebensowenig wie eine ambitionierte Unterstützung privater Gebäude/Personen.

Auch hier kann die „Wasserstoff-Falle“ wieder zuschnappen. Denn viele Dekarbonisierungsstrategien z.B. von Stadtwerken basieren stark auf Wasserstoff. D.h. auch nach der Wärmeplanung ist es wichtig darauf zu achten, dass Wasserstoff weiter nicht im großen Stile eingesetzt werden soll (also z.B. als Energieträger in den Transformationsplänen der Stadtwerke).

LocalZero beschreibt und bewertet übersichtlich sinnvolle Wärmeanwendungen.

Die hier nicht empfohlene Wärmeanwendung Wasserstoff ist für Öhringen aktuell nicht vorgesehen. Der Anteil von Biomasse ist recht hoch, was wir kritisch hinterfragen, denn Biomasse wird nur eingeschränkt als Wärmequelle empfohlen.