Dresden

Sanierung

Beschreibung

Die Wärmeverluste eines Gebäudes an die Umgebung können durch verbesserte Dämmung von Fenstern, Wänden, der Bodenplatte und dem Dach reduziert werden. Dadurch kann der Energieverbrauch eines Gebäudes reduziert werden, wodurch sich - aufgrund der noch immer hauptsächlich fossilen Wärmeerzeugung - auch die Treibhausgasemissionen der Heizung des Gebäudes verringern.

Wie ist der Stand in Dresden?

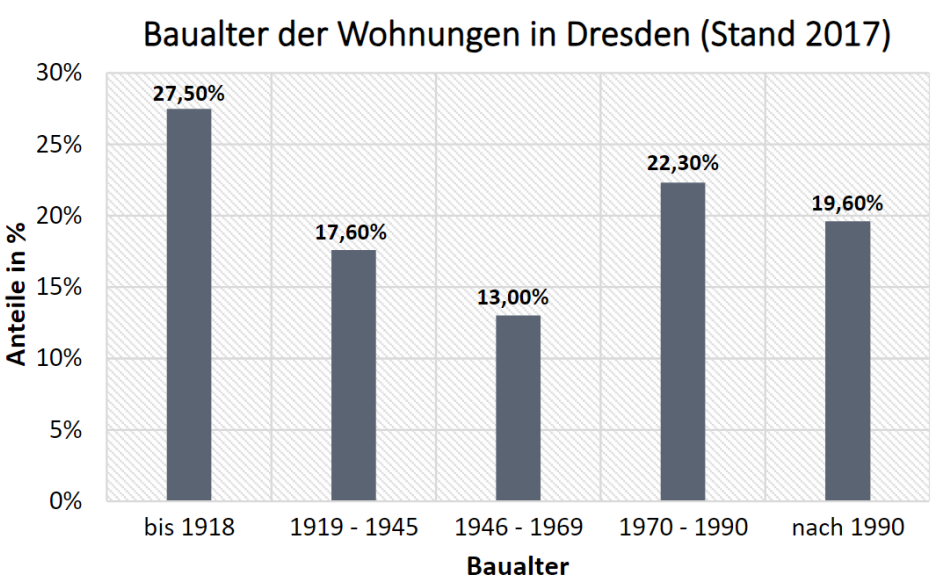

Der Gebäudebestand in Dresden umfasst rund 70.000 Gebäude, wovon ca. 50 % zum Wohnen genutzt werden. Und die meisten dieser Gebäude sind alt: Aus Abb. 1 wird ersichtlich, dass über 80 % der Dresdner Wohngebäude vor 1990 errichtet wurden. Dennoch liegt der durchschnittliche Endenergiebedarf für Raumwärme und Warmwasser in Dresden bei 107 kWh/a/m² und damit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (154 kWh/a/m²). [1]1 Das hängt maßgeblich mit der Wende zusammen, die eine Sanierungswelle in den letzten drei Jahrzehnten auslöste. [1]2

Abb. 1: Baualterstruktur der Wohnungen in Dresden (Stand: 2017). [1]1

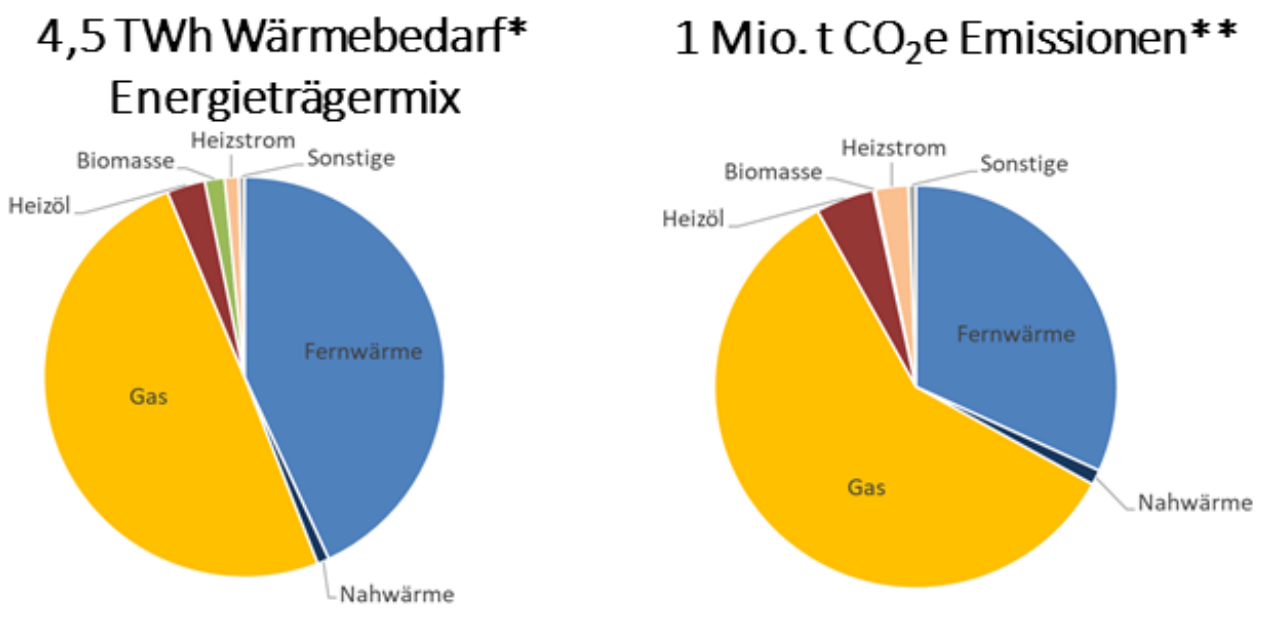

Trotz des vergleichsweise niedrigen Wärmebedarfs der Gebäude ist die Wärmeversorgung noch für über 1 Mio. Tonnen an CO2-Equivalenten jährlich verantwortlich. Das sind mehr als ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen Dresdens. [1]3 Der Grund dafür liegt in der Wärmeversorgung, die hauptsächlich auf Erdgas beruht, wie aus Abb. 2 hervorgeht. Selbst die Fernwärme wird zu über 98 % über die Verbrennung von fossilen Energieträgern (hauptsächlich Erdgas) erzeugt, was die Emissionen weiterhin erhöht (siehe auch Dekarbonisierung der Fernwärme).

Abb. 2: Gebäude-Wärmeversorgung in Dresden, Energieträgermix und Emissionen (* Endenergiebedarf ohne Prozesswärme, ** ≙ ca. 27 % der Dresdner Gesamtemissionen). [1]3

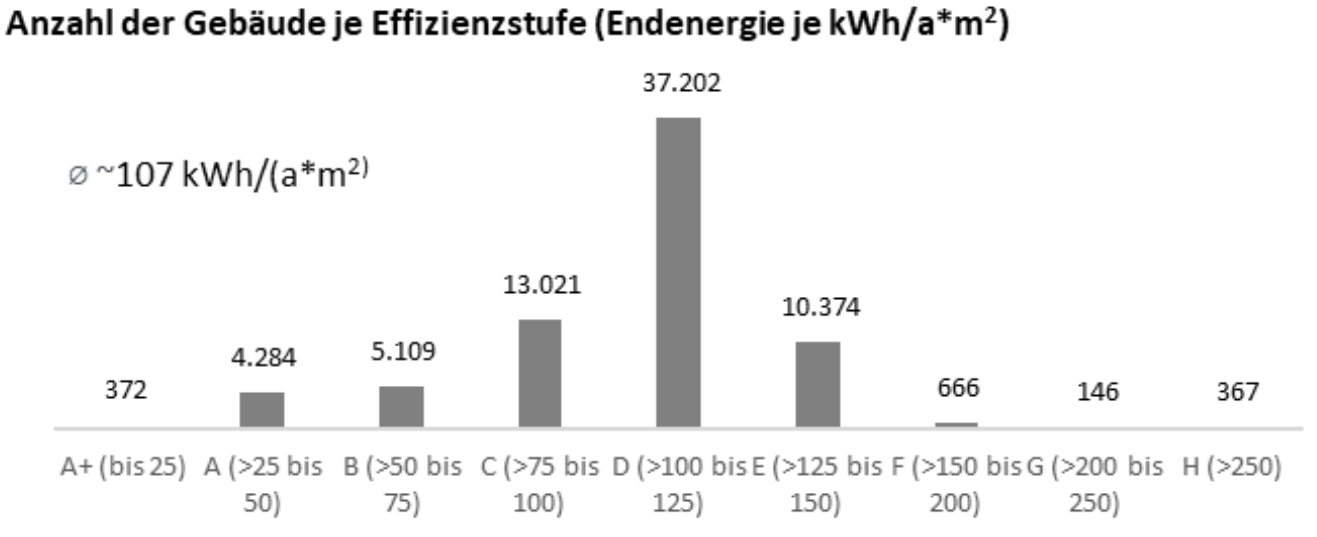

Um die Emissionen zu verringern, lohnt es sich, mit der Sanierung bei den Gebäuden mit dem höchsten Energiebedarf anzufangen. Fast 20 % der Gebäude in Dresden wird die Effizienzstufe E oder schlechter zugeschrieben, womit diese Gebäude einen mehr als dreifach so hohen Endenergiebedarf haben wie der derzeit geltende Mindeststandard für Neubauten (EH 55, also 40 kWh/m²/a). Eine Übersicht über die Effizienzstufen der Gebäude in Dresden liefert Abb. 3. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass etwa 10 % der Gebäude in Dresden denkmalgeschützt sind, was meist mit einem sehr hohen Aufwand der energetischen Sanierung einhergeht. [1]1

Abb. 3: Anzahl der Gebäude je Effizienzstufe, Endenergiebedarf für Raumwärme und Warmwasser. [1]1

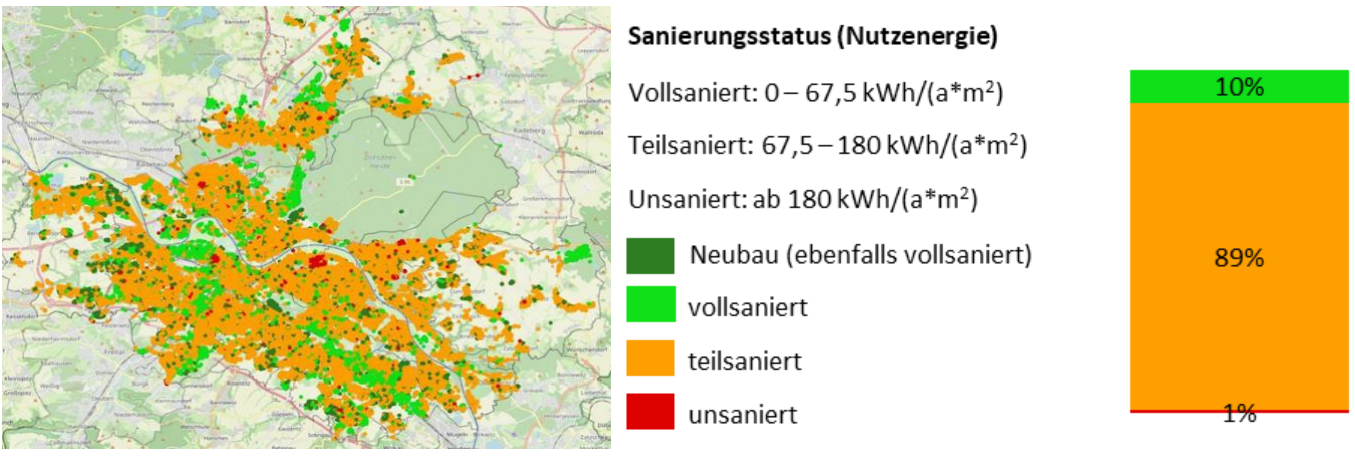

Bezogen auf die Klassifizierung, wie sie in Abb. 4 vorgenommen wurde, sind in Dresden mit gegenwärtig 89 % der größte Teil der Gebäude teilsaniert, was - wie bereits eingangs erwähnt - mit der Sanierungswelle nach der Wende zusammenhängt.

Abb. 4: Sanierungsstatus der Gebäude in Dresden. [1]1

Der hohe Anteil der teilsanierten Gebäude bedeutet allerdings auch, dass es für viele Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer nicht ökonomisch ist, den Nutzenergiebedarf durch Sanierung weiterhin zu verringern. [1]2 Da die Sanierung dennoch für eine Erfüllung der Klimaschutzziele notwendig ist, muss die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen.

Was muss in Dresden gemacht werden?

Der Verband zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien (VEE Sachsen e.V.) fordert eine Sanierungsquote von 4 % pro Jahr, um die Emissionen im Gebäudebereich massiv zu reduzieren. [2] Das bedeutet, dass jährlich 4 % aller Gebäude in Dresden bestmöglich saniert werden müssen. Für die aktuelle Sanierungsrate in Dresden sind zwar keine exakten Daten verfügbar, die Stadt geht aber in ihrem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEK) davon aus, dass diese - dem Bundestrend folgend - ungefähr bei 1 % liegt. [1]4 Im IEK werden zwei Gründe dafür genannt, dass es so schleppend vorangeht: Erstens der bereits erwähnte hohe Anteil an teilsanierten Gebäuden in Dresden und zweitens der Fachkräftemangel. Im IEK wird darauf verwiesen, "dass nur so viel energetische Sanierung gefordert werden sollte, wie – sofern am Gebäude möglich - für den Einsatz von ergrünter Fernwärme oder den Einsatz EE [Erneuerbarer Energien] in Form von Wärmepumpen oder Quartiers-Nahwärmenetzen erforderlich ist". [1]2 Da allerdings die Kapazitäten von grüner Fernwärme momentan bei Weitem nicht ausreichen und die Dekarbonisierung der Fernwärme nur schleppend vorangeht, geht diese Rechnung nicht auf. Die Verantwortlichkeiten der Treibhausgasreduktion dürfen nicht vom Gebäude- in den Wärmesektor und umgekehrt verschoben werden, so wie es das IEK vermuten lässt. Die Dekarbonisierung des Wärmesektors muss mit einer gleichzeitigen Energiebedarfsreduktion der Gebäude einhergehen, um den Ausstoß von Treibhausgasen konsequent zu reduzieren.

Die Erhöhung der Sanierungsrate ist eine große Aufgabe und Faktoren wie Sozialverträglichkeit und Warmmietenneutralität (keine Steigerung der Warmmiete durch Sanierungsmaßnahmen) müssen gleichzeitig immer mitgedacht werden. Da das Thema zu komplex für einen Artikel ist, haben wir es in kleinere, sich jeweils auf einen Aspekt der Sanierung fokussierende Artikel aufgeteilt. Ein großer Hebel der Stadt selbst ist die Sanierung ihrer kommunalen Liegenschaften (hier geht es zum Artikel). Aber auch bei der finanziellen Förderung von Sanierungsmaßnahmen und Heizungswechseln kann die Stadt sich dafür einsetzen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger bestmöglich unterstützt werden (mehr dazu in diesem Artikel).

Erstellt am 21.01.2025 von Tim Pfeiffer

Letzte Aktualisierung: 31.01.2025 (TP)

Fragen und Anmerkungen an: info@dresdenzero.de

Quellen:

[1]: Landeshauptstadt Dresden (2024): Vorlage Nr. V2693/24, Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden (IEK), veröffentlicht am 05.03.2024. Ratsinformationssystem, zuletzt abgerufen am 19.10.2024

- [1]

1Band I, S. 21-23 - [1]

2Band I, S. 50-52 - [1]

3Band I, S. 48 - [1]

4Band III, S. 38

[2]: VEE Sachsen e.V. (2020): Klimaneutrales Sachsen bis 2032. Website, zuletzt abgerufen am 21.01.2025