Buchholz i.d. Nordheide

Klimaaktionsplan Buchholz i.d. Nordheide

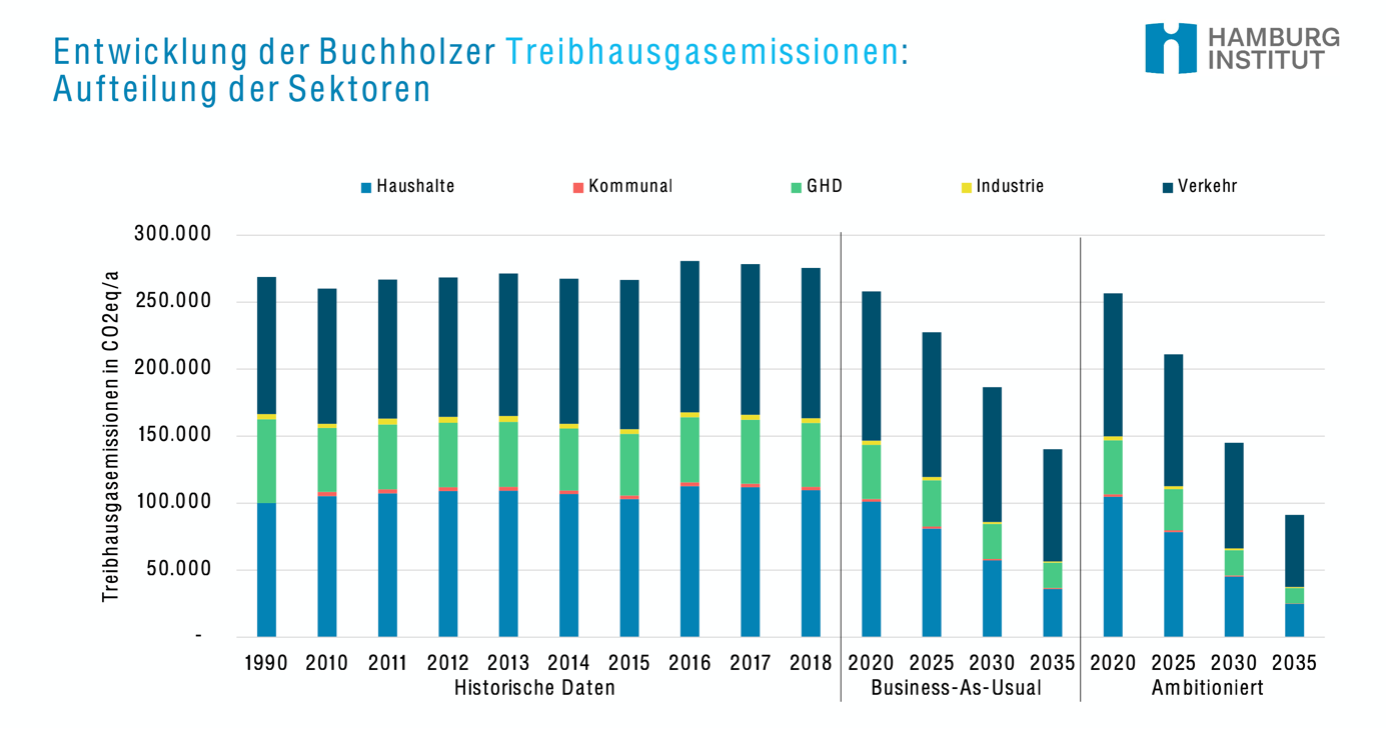

Der seit dem Sommer 2022 vorliegende Klimaaktionsplan beinhaltet 62 Einzelmaßnahmen, mit denen sich Buchholz auf den Weg in die Klimaneutralität machen kann und sollte. Die Erstellung des Klimaaktionsplans wurde vom Hamburg Insitut zusammen mit lokalen Aktuer:innen erarbeitet. Bei dessen Vorstellung wurde seitens des Hamburg Instituts betont, dass der Fokus nun auf die möglichst zügige Umsetzung der effektivsten Klimaschutzmaßnahmen liegen sollte. Dennoch könne das Buchholzer Ziel der Klimaneutralität bis 2035 bei vollständiger Ausschöpfung der identifizierten Potenziale nicht aus eigener Kraft erreicht werden. Im besten Fall ließen sich die Treibhausgasemissionen lediglich um 67% bis 2035 (im Vergleich zu 2018) reduzieren. Zur Reduktion der verbleibenden Emissionen ist man auf die Änderung von Rahmenbedingungen angewiesen, die nicht im Einflussbereich von Buchholz liegen (z.B. Energieträgerwechsel im Verkehr, Emissionsfaktor des Bundesstrommix). Umso mehr täte Buchholz gut daran, den eigenen Handlungsspielraum voll auszunutzen und auf die Änderung der Rahmenbedingungen hinzuwirken.

Ein Klima-Aktionsplan (auch KAP / Klimaschutzkonzept / integriertes Klimaschutzkonzept) ist ein von einer Kommune beschlossener Plan/Konzept, in dem beispielhaft oder auch in mehreren Szenarien festgelegt ist, wie die Kommune bis 2035/20XX klimaneutral wird.

Im ersten Teil des KAPs wird bilanziert: Wieviel Treibhausgase emittiert die Kommune derzeit?

Im zweiten Teil des KAPs werden Maßnahmen aufgelistet, mit denen die Kommune klimaneutral werden kann. Dabei ist nicht nur Emissionsreduktion sondern die Erreichung der Klimaneutralität in allen Bereichen der Kommune von Bedeutung.

Im Frühjahr 2021 wurde auf Initiative von BuchholzZero e.V. vom Rat der Stadt Buchholz beschlossen, einen Klimaaktionsplan zu erstellen, dessen Umsetzung Buchholz klimaneutral machen soll. Im Sommer 2022 wurde der vom Hamburg Institut erarbeitete Klimaaktionsplan öffentlich vorgestellt. Siehe hier !

Die Jahreszahl (2035/20XX…) definiert, bis wann die Kommune – möglichst ohne Kompensation – klimaneutral werden will.

Das bedeutet, dass allen Maßnahmen nachweisliche THG-Einsparmengen zugerechnet werden müssen, um dann als Ergebnis nachzuweisen, dass mit den geplanten Maßnahmen alle bilanzierten kommunalen THG-Emissionen eingespart werden.

Buchholz hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2035 klimaneutral zu sein.

Das Restbudget beschreibt das globale Kontingent an Treibhausgasen (THG), das für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zukünftig noch emittiert werden kann. Dieses THG-Kontingent kann auf einzelne Nationen und wiederum auf Kommunen heruntergebrochen werden. Jede Kommune hat somit ein „persönliches kommunales Restbudget“, das sie für die Einhaltung des Pariser 1,5 Grad Zieles nicht überschreiten darf.

Das Hamburg Institut schreibt im "Klimaaktionsplan Stadt Buchholz (2022)":

"Das Herunterbrechen des nationalen CO2-Budgets auf einzelne Kommunen anhand der Bevölkerungszahl ist aufgrund der sehr unterschiedlichen kommunalen Gegebenheiten nicht sinnvoll. Bspw. ist der emissionsintensive Industriesektor in Buchholz kaum vorhanden, was in Bevölkerungszahlen selbstredend nicht abgebildet wird. Sinnvoller ist eine Berücksichtigung des grundsätzlichen Gedankens der Emissionsbudgets:

Buchholz muss mit den wirksamsten Maßnahmen umgehend beginnen, damit im Zeitablauf so früh wie möglich so viel wie möglich Emissionen reduziert werden können".

Fast alle Kommunen führen ihre Treibhausgasbilanz mit BISKO (Bilanzierungs-Systematik Kommunal) durch. In dieser Systematik wird nur ein Teil der Industrie bilanziert, die Sektoren Abfall, Landwirtschaft und LULUCF fehlen völlig.

Die Klimavision von LocalZero bilanziert die Sektoren Strom, Wärme, Verkehr, Industrie, Gebäude, Abfall, Landwirtschaft, LULUCF (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft).

Wenn die Kommune mit BISKO bilanziert ist es wichtig daraufhinzuweisen, dass die Bilanzierung ergänzt werden muss und vor allem in den fehlenden Sektoren trotzdem Maßnahmen entwickelt werden sollten.

Das Hamburg Institut schreibt im "Klimaaktionsplan Stadt Buchholz (2022)":

"Die BISKO-Methodik ist nach Einschätzung des Hamburg Instituts in erster Linie dafür geeignet, die Vergleichbarkeit von kommunalen Klimabilanzen zu ermöglichen. Der Standard macht jedoch lokale Ausbauerfolge erneuerbarer Energien kaum sichtbar und beinhaltet keine verpflichtende Berichterstattung zu den oft schwer messbaren, aber nicht unerheblichen nicht-energetischen Emissionen. Um den verschiedenen Aspekten kommunaler Klimaschutzmaßnahmen und deren Monitoring gerecht zu werden, schlägt das Hamburg Institut im Folgenden eine mehrstufige Definition des Klimaziels vor.

In Bezug auf die Einbeziehung verschiedener Treibhausgase in die kommunale Klimabilanz wird empfohlen, alle Treibhausgase in die Bilanz als umgerechnete CO2-Äquivalente einzubeziehen. Dies entspricht den Vorgaben des BISKO-Standards. In der 2019 erstellten Buchholzer Klimabilanz werden neben CO2-Emissionen auch Lachgas und Methan bilanziert, die insgesamt für 98,3% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich sind. Hier wurde demnach der Großteil der relevanten Emissionen erfasst.

Um das Ziel der klimaneutralität bilanziell darzustellen, werden vier Ebenen der Ausweisung empfohlen:

-

Bilanzierungsebene 1: Fortführung des kommunalen Treibhausgas-Monitorings mithilfe des BISKO-Standards (unter Einbeziehung des bundesdurchschnittlichen Faktors für Strom)

-

Bilanzierungsebene 2: Einbeziehung der territorialen Stromerzeugung (Anteil des Stromverbrauchs, der auf dem Stadtgebiet gedeckt wird, mit lokalem Emissionsfaktor; restliche Mengen mit bundesdurchschnittlichem Faktor)

-

Bilanzierungsebene 3: Einbeziehung von nicht-energetischen Emissionen aus Landwirtschaft, Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF)

-

Bilanzierungsebene 4: Einbeziehung von Treibhausgas-Senken (bspw. durch die Herstellung von Pflanzenkohle) auf dem Stadtgebiet.

Die Bilanzierungsebenen dienen einerseits einer BISKO-konformen Berichterstattung (Bilanzierungsebene 1), einer Berücksichtigung der lokalen Ausbauerfolge im Bereich der erneuerbaren Energien (Bilanzierungsebene 2) sowie der Berücksichtigung von nicht-energetischen Emissionsquellen und -senken (Bilanzierungsebene 3 und 4). Dieses Vorgehen stellt also eine Ergänzung zu einer reinen Treibhausgas-Bilanzierung nach BISKO dar.

Die [...] behandelten Klimaschutz-Szenarien und die damit verbundene Darstellung der Erreichbarkeit von Klimaneutralität 2035 beziehen sich gemäß einer Abstimmung mit der [Stadt-]Verwaltung auf Bilanzierungsebene 2.

Eine Anrechnung indirekter Emissionen (wie bspw. Grauer Energie, Emissionen aus Konsum der Buchholzer Bürger:innen, Beschaffung der Unternehmen) innerhalb der kommunalen Klimabilanz und auf das Klimaneutralitätsziel wird nicht empfohlen, da dies dem Territorialprinzip der Bilanzierung widerspricht. Im Sinne einer Verantwortungsübernahme für die in der vorgelagerten Wertschöpfungskette anfallenden Treibhausgasemissionen der von kommunalen Einrichtungen beschafften Waren und Dienstleistungen (auch: Graue Energie öffentlicher Bauprojekte) empfiehlt sich eine separate Ausweisung dieser Emissionen. Hier besteht zudem eine direkte Möglichkeit der Einflussnahme durch die Stadtverwaltung über eine Verankerung in den Ausschreibungen und bei der Vergabe nach entsprechenden Kriterien.

Durch die Beschlüsse der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow 2021 wurde die Anrechnung von Treibhausgas-Kompensation deutlich erschwert, um die Doppeltzählung von Emissionsminderungen auszuschließen (einmal durch das Gastland der Maßnahme, ein weiteres Mal durch das kompensierende Unternehmen/Kommune). Die Unterstützung von Klimaschutzprojekten außerhalb des Territoriums von Buchholz kann in Form von einer Finanzierung überregionaler Klimaschutzprojekte bspw. für den Ausgleich nicht-vermeidbarer Emissionen der Stadtverwaltung in Erwägung gezogen werden (sog. Klimafinanzierung). Hier bietet sich ggf. die Umsetzung eines Wiedervernässungsprojektes eines Moores im Landkreis Harburg außerhalb des Buchholzer Stadtgebietes an [...]. Eine Anrechnung von Kompensations- bzw. Klimafinanzierungsmaßnahmen auf die Buchholzer Klimabilanz ist jedoch nicht möglich und auch nicht empfohlen.

Sinnvoll ist zudem eine Berücksichtigung des grundsätzlichen Gedankens der Emissionsbudgets: Die möglichst frühzeitige Minderung des Reduktionsbudgets durch die umgehende Umsetzung der Maßnahmen mit dem höchsten Potenzial. Im Fall von verzögerten Emissionsreduktionen werden so umso drastischere Maßnahmen erforderlich, um eine Einhaltung der Klimaziele zu gewährleisten. Der Fokus sollte also auf einer möglichst zügigen Umsetzung der effektivsten Klimaschutzmaßnahmen liegen.

Abschließend sei bemerkt, dass eine kommunale Klimaneutralität in der Stadt Buchholz aufgrund der begrenzten kommunalen Kompetenzen nur möglich ist, wenn die übergeordneten Rahmenbedingungen in diesem Sinne ausgestaltet werden. Die Stadt Buchholz hat auf das Erreichen ihres gesetzten Ziels nur einen begrenzten Einfluss, weil viele Rahmenbedingungen durch Landes- und Bundesgesetzgebung geprägt werden".

Das Szenario soll zeigen wie die Kommune unter realistischen Bedinungen (politischer Entwicklung, Dauer der Maßnahmen etc.) ihre Emissionen auf Netto-Null reduzieren kann, oder wie weit eine Reduktion realistisch aber ambitioniert möglich ist.

Oft ist im KAP ein weiteres Szenario mit einem anderen Zieljahr hinterlegt zum Bsp. 2040 oder 2045

Im "Klimaaktionsplan Stadt Buchholz (2022)" ist ein Szenario "ambitioniert" beschrieben, das mit Ausnutzung individueller Potenziale in Buchholz zu einem Rückgang der Treibhausgasemissionen um max. 67% führt.

Ein Trendszenario zeigt auf, wie sich die kommunalen Emissionen entwickeln, wenn die Kommune keine Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität ergreift, also „business as usual“ betreibt. In diesem Fall können sich die kommunalen Emissionen trotzdem verändern, da bundespolitische Maßnahmen Einfluss auf kommunale Emissionen haben (Bsp: veränderter Bundesdeutscher Strommix).

Im "Klimaaktionsplan Stadt Buchholz (2022)" ist neben dem Szenario "ambitioniert" auch ein Szenario "Business-as-usual" hinterlegt, das mit Fortschreibung aktueller Entwicklungen und Trends zu einem Rückgang der Treibhausgasemissionen um max. 49% führt.

Die jährlichen Kosten für Maßnahmen, sowie Kosten für den Personalbedarf für die Umsetzung der Maßnahmen, machen den Aufwand einschätzbar und liefern Sicherheit für die Planung der Umsetzung.

Sind keine Kosten und keine Personalstellen hinterlegt sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik diese Maßnahme schnell freigibt. Denn die Kosten und der nötige Personalumfang muss erst ermittelt werden.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen des "Klimaaktionsplans Stadt Buchholz (2022)" sind lediglich mit groben Schätzungen bzgl. Personalbedarf und Kosten (aus Verwaltungssicht) versehen.

Personalaufwand der Verwaltung:

• Erheblich (zusätzl. Personal in hohem Umfang erforderlich)

• Mittel (zusätzl. Personal in geringem Umfang erforderlich)

• Gering (mit bestehenden Ressourcen machbar)

• Kein

Investiver Aufwand (ohne Personal):

• Hoch (> 100 TEUR)

• Mittel (20 bis 100 TEUR)

• Gering (< 20 TEUR)

• Kein

Eine genaue Planung der Maßnahmen ist eine Grundvoraussetzung, um den Erfolg/Fortschritt der Umsetzung des Klima-Aktionsplans zu messen. Optimal ist ein Ablaufplan, in dem die Reihenfolge und die zeitliche Überschneidung aller Maßnahmen genau aufgeschlüsselt ist.

Mit einem solchen Ablaufplan kann die Kommune die Reduktion der THG-Emissionen für jedes kommende Jahr prognostizieren und so nachweisen, dass sie das 1,5 Grad Ziel einhält.

Wichtig ist natürlich, dass zuerst die großen Emittenden auf Klimaneutralität umgestellt werden und danach bei den kleinen Emissionsquellen Maßnahmen ergriffen werden.

Eine jahresscharfe Planung liegt im "Klimaaktionsplan Stadxt Buchholz (2022)" leider nicht vor.

Ohne klar verteilte Verantwortlichkeiten können Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Die Verantwortlichen können sowohl in der Kommunalverwaltung (z.B. Abteilungen) oder außerhalb (z.B. Stadtwerke) sein. Bei jeder vorgeschlagenen Maßnahme sollte die zuständige Fachabteilung, die kommunale Tochter oder sogar die zuständige Sachbearbeitung genannt werden.

Im "Klimaaktionsplan Stadt Buchholz (2022)" werden zu den einzelnen Maßnahmen die entscheidenden Akteur:innen gemäß nachfolgender Kategorisierung genannt:

• Bildungseinrichtungen

• Bund

• Buchholzer Wirtschaftsrunde

• IHK

• Kommunale Einrichtungen

• Land

• Landkreis

• Verbände

• Unternehmen

• Stadtverwaltung

• Verkehrsbetriebe

Aus dem genauen Zeitplan der Maßnahmenplanung kann ab jetzt bis zum Jahr der Klimaneutralität (2035/20XX) die THG-Emissionen und der Endenergiebedarf jährlich prognostiziert werden in allen Sektoren. Wird z.B. ein Braunkohlewerk im Jahr X geschlossen, sinken die Emissionen um Y. Dadurch wird der Weg zur Treibhausgasneutralität klar erkennbar und zu kompensierende Emissionen sichtbar.

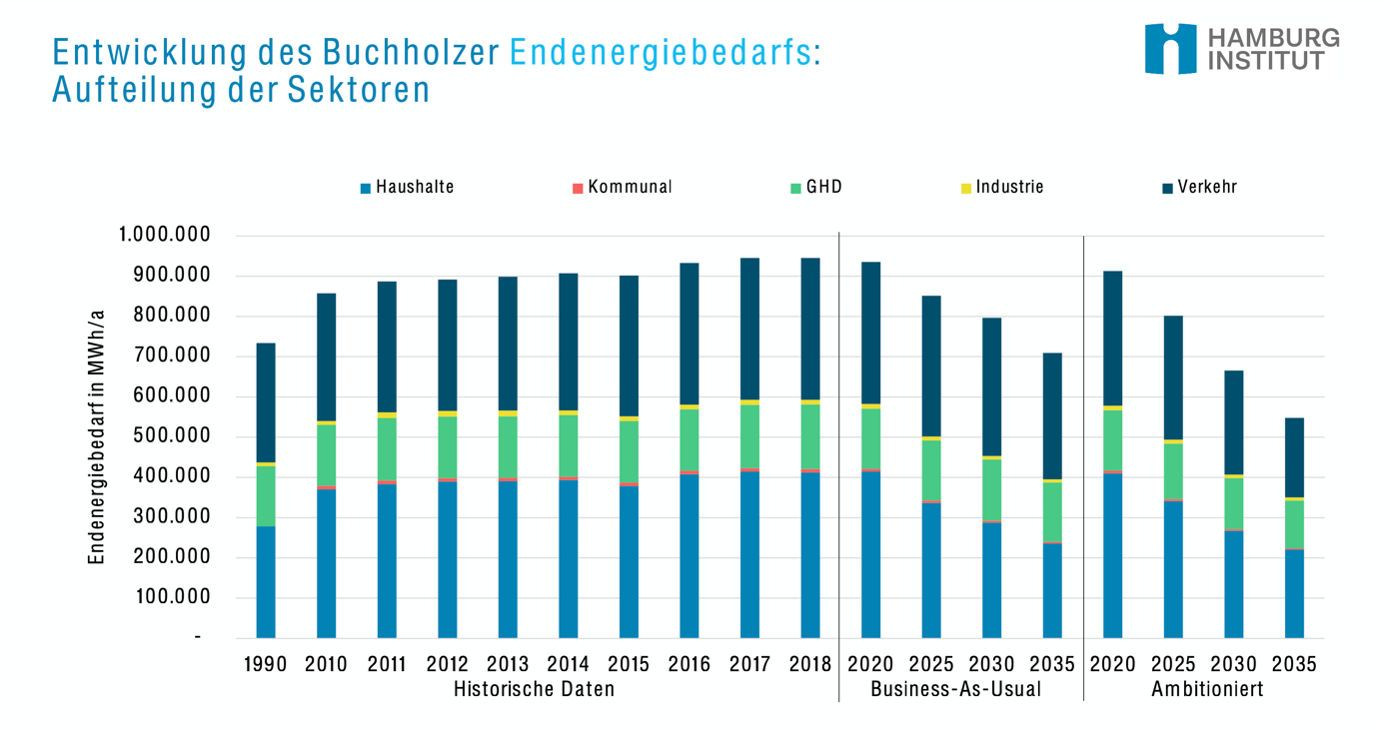

Reduktionspfade für die Treibhausgasemissionen und den Endenergiebedarf werden grafisch ab 2020 grob für alle fünf Jahre dargestellt, aber nicht detailliert jährlich:

Alle Akteur:innen in einer Kommune sollten bei der Erstellung/Umsetzung eines KAPs beteiligt werden. Unterschiedliche Akteur:innen der Kommune sind: Bürger:innen (z.B. LocalZero-Teams), Verwaltung der Kommune, höchste politische Gremien der Kommune, Stakeholder:innen in der Kommune (z.B. kommunale Unternehmen oder Vereine).

Bei der Erstellung des "Klimaaktionsplans Stadt Buchholz (2022)" wurde ein Beteiligungsprozess mit ca. 60 Stakeholdern durchgeführt. Einzelne Bürger:innen wurden nicht beteiligt. Ein Konzept zur Akteur:innenbeteiligung im Rahmen der Umsetzung des Klimaaktionsplans ist uns nicht bekannt.