Bremen

Strom

Beschreibung

Sektorvision

Die Bremer Enquetekommission hat folgende Zielvorstellungen für 2038 ausgearbeitet:

- Stromversorgung ausschließlich aus Erneuerbaren Energien und Müllverbrennung aus Bremen und Umland.

- Strombedarf ist um 100% gestiegen durch die Elektrifizierung der Sektoren Verkehr, Wärme und Industrie.

- Eine flächendeckende und bedarfsorientierte Ladeinfrastruktur wurde aufgebaut.

- 7 TWh werden über grünen Wasserstoff abgedeckt. Diese dienen zum Großteil der Versorgung des Stahlwerks (Umstellung auf Elektrostahlanlage).

Stromerzeugung insgesamt

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025

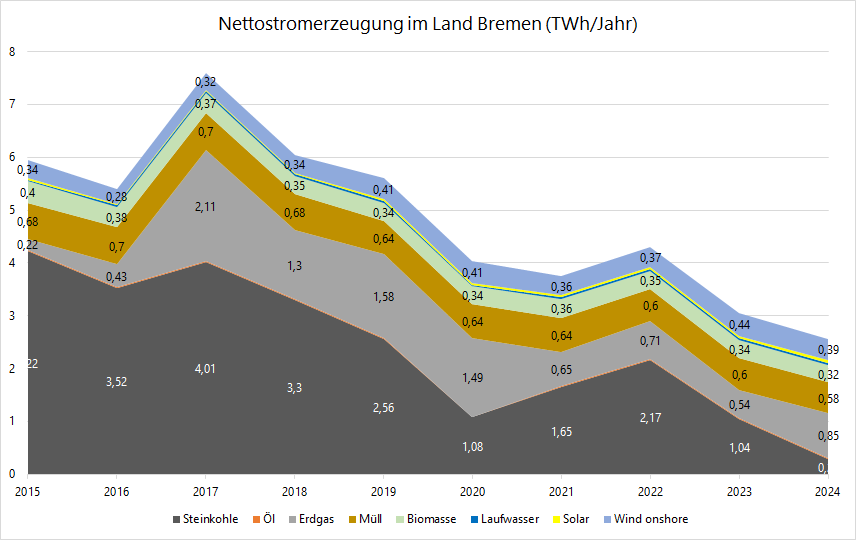

Um die Bedeutung der erneuerbaren Energie in Bremen beurteilen zu können, soll zunächst die gesamte Nettostromerzeugung betrachtet werden.

Quelle: EnergyCharts von Fraunhofer ISE, Stand 02.02.2025

Aus dem Diagramm bzw. den Werten in der zugehörigen Tabelle werden mehrere Trends deutlich:

- Die Nettostromerzeugung im Land Bremen ist in den letzten 6 Jahren deutlich zurückgegangen (von 2017 bis 2025 auf ein Drittel).

- Dies ist im Wesentlichen auf die Reduktion von fossilen Kraftwerken (Steinkohle, Erdgas) zurückzuführen. Im Sinne der CO2-Reduktion ist dies positiv zu bewerten.

- Der Rückgang von fossiler Energie wurde aber keines wegs durch erneuerbare Energie ausgeglichen. Strom aus Windkraft hat praktisch gar nicht, aus Photovoltaik erst in den letzten beiden Jahren zugenommen, macht aber nur einen geringen Anteil aus.

- Was aus dem Diagramm nicht ersichtlich ist, ist die Tatsache, dass Bremen einen großen Anteil von Strom aus der Umgebung erhält. Der genaue Wert für den Stromverbrauch liegt uns nicht vor, dürfte aber bei ca. 4,5 TWh/Jahr liegen. Bremen muss daher immer mehr importieren. Das sah vor zehn Jahren noch ganz anders aus.

- In Anbetracht der Umstellung der Stahlwerke auf erneuerbare Energien sowie künftiger Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos dürfte der Strombedarf in Zukunft erheblich zunehmen.

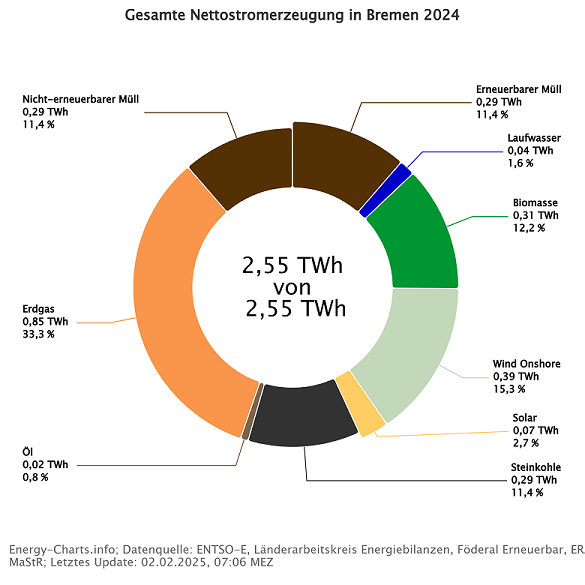

- Im Vergleich zu Deutschland insgesamt (59 %) ist der Anteil erneuerbarer Energien in Bremen mit 43 % in 2024 noch deutlich geringer.

Quelle: EnergyCharts von Fraunhofer ISE, Stand 02.02.2025

Im Folgenden werden die beiden Bereiche Windkraft und Photovoltaik näher betrachtet.

Windkraft

Statt Ausbau um 50 % bis 2030, wie ihn die Enquetekommission vorgeschlagen hat, ist in den nächsten Jahren eher von einem Rückbau der vorhandenen Windkraft-Leistung auszugehen.

Letzte Änderung: 16.02.2025

Ziele

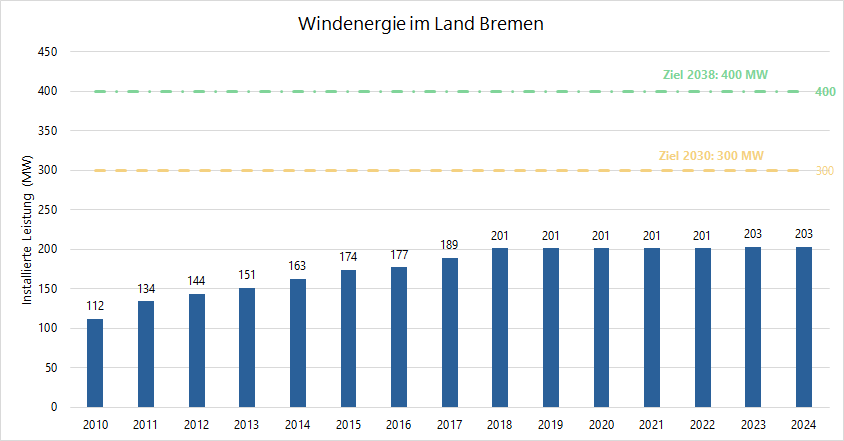

Die Enquetekommission peilt für 2030 einen Ausbau auf 300 MW und für 2038 auf 350 bis 400 MW an (Abschlussbericht der Enquetekommission „Klimaschutzstrategie für das Land Bremen“), S. 26). Die Bundesregierung strebt für Deutschland bis 2030 eine Verdoppelung der Leistung an (EEG 2023, § 4 Ausbaupfad).

Status

Laut Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) muss das Land Bremen als Stadtstaat bis 2032 0,5% der Flächen für Windkraftanlagen (WEA) ausgewiesen haben. Diese Zahl ist mit ca. 0,73% bereits jetzt erreicht. Insgesamt sind im Land Bremen Flächen von insgesamt ca. 308 ha als Windvorrangflächen ausgewiesen. Davon entfallen 281 ha auf die Stadt Bremen und 27 ha auf die Stadtgemeinde Bremerhaven (Länderbericht zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien, Seite 9ff).

Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Bremen mit einer Windkraftleistung von gut 200 MW (davon 116 MW in der Stadt Bremen und 84 MW in Bremerhaven) und einer Leistung von 480 kW/km² aktuell recht gut da (der Bundesdurchschnitt lag 2021 bei ca. 157 kW/km²).

Quelle: Übersicht Windkraftausbau des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien

So weit, so gut.

Auf der anderen Seite wurde seit 2019 gerade mal 1 WEA mit 3,6 MW hinzugebaut, 1 Anlage mit 2 MW Leistung wurde abgebaut. 2024 ist keine Anlage hinzugekommen. Zwei weitere Anlagen in Bremen-Rekum mit je 7 MW Leistung sind genehmigt und sollen bis 2026 fertiggestellt werden (Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur). Insgesamt 7 Anlagen für Bremen und Bremerhaven mit zusammen ca. 35 MW Leistung befinden sich im Vorbescheidsverfahren für Genehmigungen (siehe Länderbericht, Seite 16).

Planung

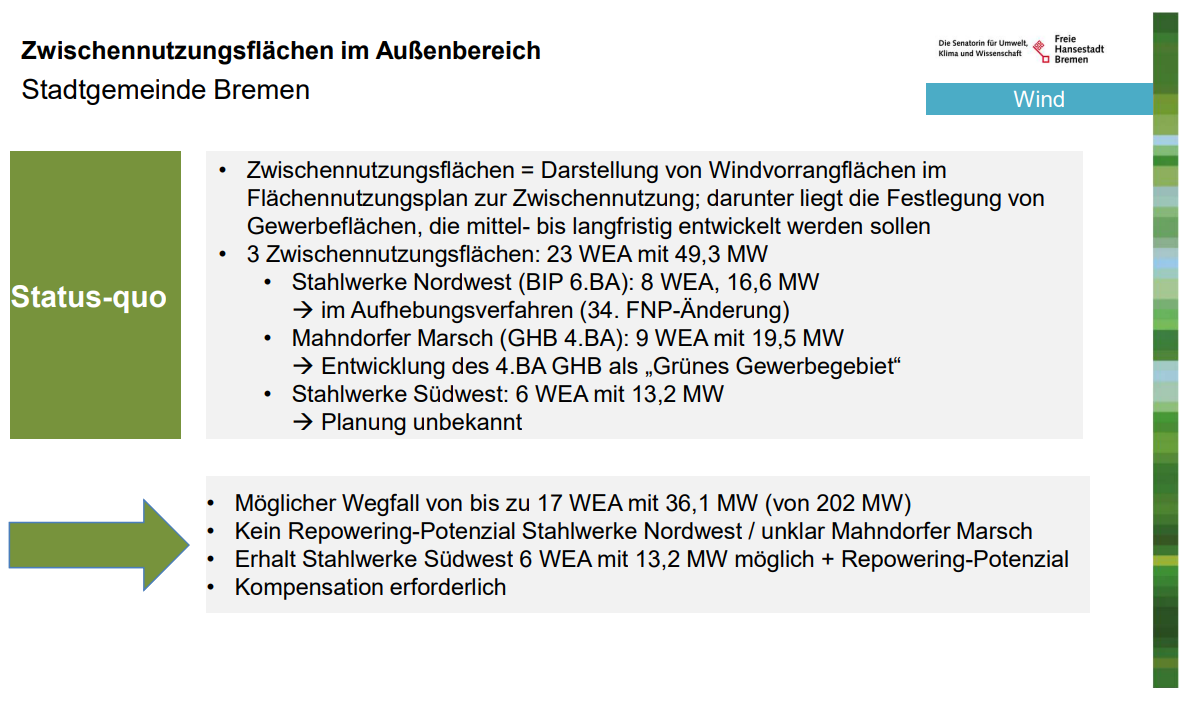

Die Planung für die nächsten Jahre sieht eine Verringerung der Windvorrangflächen im Land Bremen vor.

Ein Teil der Vorrangflächen in der Stadt Bremen ist im Flächennutzungsplan als Windkraftfläche zur Zwischennutzung ausgewiesen. D. h. es handelt sich hier um Gewerbeflächen, die nur vorrübergehend für WEAs genutzt werden können. Zum Tragen kommt dies z. B. bei der Planung für die Stahlwerke. Hier wird eine Fläche mit insgesamt etwa 67 ha ab ca. 2030 für den Bau eines Umspannwerks und eines Konverters für den Stromanschluss der Stahlwerke an Offshore-Windanlagen zur Versorgung mit Wasserstoff benötigt. Dafür entfallen dann 16,6 MW an Onshore-Windkraft-Leistung. (Quelle: Beschlussvorlage 21/1544 der Städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung zur 34. Änderung des Flächennutzungsplans))

Die Windflächen mit Zwischennutzung in der Stadt Bremen machen 0,47 % der Landesfläche aus, von insgesamt 0,67 % der Landesfläche als Vorrangflächen. Das bedeutet, dass theoretisch 2/3 der Vorrangflächen wegfallen könnten. Im Januar 2025 wurde im KlimaControllingAusschuss von der Behörde folgende Übersicht zu den Zwischennutzungsflächen vorgelegt:

Quelle: Protokollunterlagen 14.01.2025, Seite 23

Darüber hinaus ist geplant, durch Änderungen in der Flächenausweisung in Bremen und Bremerhaven eine Verschiebung der Windenergiegebiete von der Stadt Bremen nach Bremerhaven zu erzielen, mit denen die formalen Anforderungen des WindBG gerade so erreicht werden (Quelle: Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes in der Freien Hansestadt Bremen (BremWindBGUG)). Die Windkraftanlagen in Bremerhaven sind aber zum größten Teil schon vorhanden, nur die Gebiete darum werden anders berechnet. Daher werden dort voraussichtlich nur wenige neue Anlagen hinzukommen, wenn überhaupt.

Aktuell werden für die Stadtgemeinde Bremen 11 zusätzliche Potenzialflächen ausführlich auf Eignung geprüft, was Ende 2025 abgeschlossen sein wird. Danach soll das Windenergiekonzept aus 2015 vom Bremer Senat angepasst werden. Die Größe der dann vorgesehenen Potenzialflächen und das daraus entsehende Windenergiepotenzial sind jetzt noch nicht vorherzusehen. Außerdem wird die Anpassung des Flächennutzungsplans voraussichtlich zwei jahre dauern, bevor die Anlagen errichtet werden können (siehe Vorlage 21/3923 für den KlimaControllingAusschuss am 14.01.2025, Seite 5).

Für das Repowering gibt es aktuell in Bremen kaum wahrnehmbare Aktionen. In der o. g. Vorlage heißt es dazu: "Das konkrete Potenzial für Repowering im Land Bremen ist derzeit noch nicht systematisch erhoben worden. Da ein erheblicher Anteil der Windenergieanlagen auf Windvorrangflächen lediglich zur Zwischennutzung steht und dort mittel- bis langfristig Gewerbe entwickelt werden soll, ergibt sich für diese Standorte und Anlagen voraussichtlich kein Repowering-Potenzial. Auch an weiteren Standorten, insbesondere von Einzelanlagen außerhalb von Windvorrangflächen ist das Potenzial eingeschränkt. Die Höhe moderner Anlagen hat Auswirkungen auf die Geeignetheit von Standorten. Aktuell sind drei Repowering-Projekte bekannt. Bereits im letzten Jahr wurden Genehmigungen für zwei Repowering-Anlagen in Rekum erteilt, die jeweils 7 MW statt bisher 1,8 MW Leistung erbringen sollen. Ein weiteres Projekt befindet sich im Bereich Industriehäfen und eines auf dem Stahlwerkegelände." (siehe Vorlage 21/3923 für den KlimaControllingAusschuss am 14.01.2025, Seite 9).

Für den Bau von WEAs in Gewerbegebieten gibt es zurzeit mehrere Vorgespräche und Vorbescheidsverfahren (vgl. Vorlage 21/3923 für den KlimaControllingAusschuss am 14.01.2025, Seite 6).

Bewertung der Planung

Es ist nachvollziehbar, dass für die geplante Umstellung der Stahlwerke auf erneuerbare Energien entsprechende Flächen für die Infrastruktur Umspannwerk, Konverter, Elektrolyseure usw.) benötigt werden. Es ist außerdem verständlich, dass für die Umsetzung des Gewerbeentwicklungsplans dringend zusätzliche Gewerbeflächen benötigt werden. Dennoch muss geplant werden, wie der geplante Rückbau von WEAs kompensiert und ein zusätzlicher Ausbau, z. B. auch über Repowering, erzielt werden kann.

Wir sind gespannt auf das überarbeitete Windenergiekonzept, das Ende 2025 vorliegen soll (siehe auch unseren Vorschlag. Dass auf dieser Basis noch bis 2030 ein Ausbau auf 300 MW Leistung im Land Bremen erreicht werden kann, bezweifeln wir jedoch stark.

Einzelmaßnahmen aus dem Bremer Klimaaktionsplan zum Thema Windkraft:

- S-HB-EA-008 Identifizierung und ggf. Ausweisung von zusätzlichen Potenzialen für Windkraftvorrangflächen

- L-EA-027 Beratung zu Windenergie von Gewerbetreibenden in Bremen

- S-BHV-EA-013 Konzept Windenergie Gewerbeflächen Bremerhaven

- S-BHV-EA-014 Beratung zu Windenergie von Gewerbetreibenden in Bremerhaven

Photovoltaik

Trotz Beschleunigung in den letzten Jahren reicht der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen nicht aus, um die Ziele zu erreichen.

Letzte Änderung: 19.01.2025

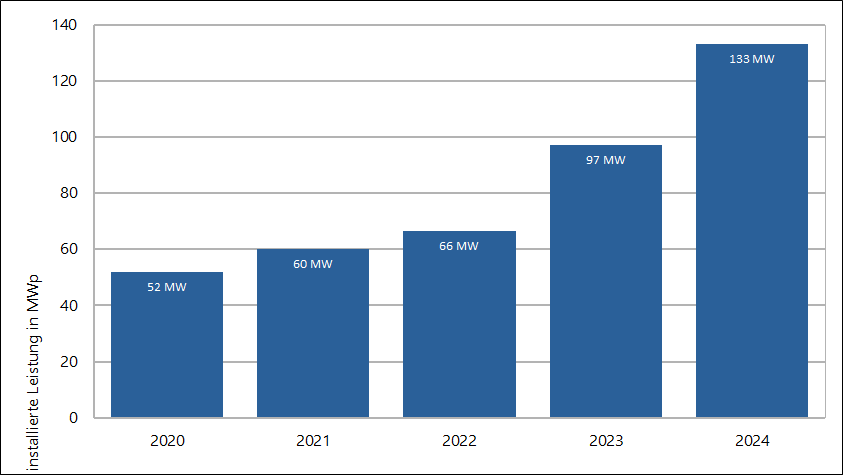

In den letzten Jahren hat der Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Bremen zugenommen.

Dargestellt ist hier die im Land Bremen installierte Photovoltaik-Leistung zum Ende der letzten 5 Jahre (Quelle: Markstammdatenregister, Abruf 19.01.2025). Beeindruckend ist der Zubau um jeweils über 30 MWp in den Jahren 2023 und 2024. Das ist eine Verdoppelung der Gesamtleistung in nur zwei Jahren! In der Stadt Bremen wurde im Oktober 2024 die 100 MWp-Marke erstmals überschritten.

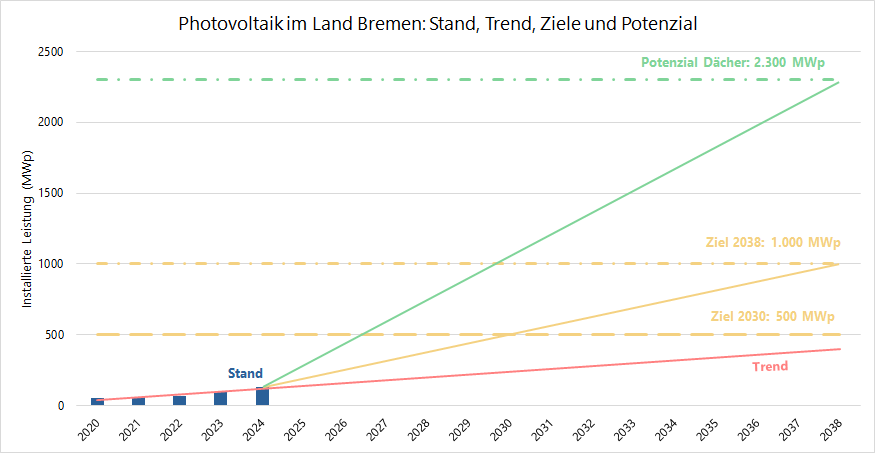

Wenn wir diese Zahlen mit den Zielen der Enquetekommission und dem Potenzial vergleichen, entsteht allerdings ein anderes Bild:

Bremens Ziel ist es, eine installierte Leistung von 500 MWp bis 2030 und 1.000 MWp bis 2038 zu erreichen (Quelle: Abschlussbericht Enquetekommission). Um diese Ziele zu erreichen, ist ein Zubau von über 60 MWp pro Jahr notwendig (gelbe Linie). Der tatsächliche Zubau wird durch die rote Linie dargestellt. Selbst der oben genannte Zubau in 2023 und 2024 um ca. 30 MWp muss also noch verdoppelt werden, um diese Ziele zu erreichen.

Und wäre das genug, um Klimaneutralität zu erreichen und das 1,5°C Ziel einzuhalten? Wir sind der Meinung, dass der Stromsektor den entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung auch der anderen Sektoren leisten muss. Nur ein Beispiel: Der für die Stahlproduktion benötigte Wasserstoff wird mit Elektrolyseuren erzeugt und wird deutlich höhere Mengen an Elektrizität benötigen.

Bremen muss also sein Potenzial voll ausschöpfen. Das liegt bei Photovoltaik auf Dachflächen bei 2.300 MWp (Quelle: Agora Energiewende: Solarstrom vom Dach). Wir gehen also davon aus, dass eine installierte Leistung in dieser Größenordnung deutlich vor 2038 vorhanden sein muss, um Klimaneutralität bis 2038 zu erreichen. Dieser Wert ist oben in grün dargestellt. Die Bremer Senatorin für Umwelt möchte allerdings lieber eine eigene Potenzialerhebung durchführen: "Für das Jahr 2025 ist eine Erhebung der Solarpotentiale im Lande Bremen unter Beachtung der genehmigungsrechtlichen und gebäudetechnischen Voraussetzungen durch die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft geplant. Aktuelle Daten zu einem Abgleich des erfolgten PV-Ausbaus zu den vorhandenen Solarpotentialen in der Freien Hansestadt Bremen liegen somit noch nicht vor." (siehe Vorlage 21/3923 für den KlimaControllingAusschuss am 14.01.2025, Seite 13). Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.

In Bezug auf Freiflächen-PV/Agri-PV wird inder Stadt Bremen derzeit ein Gesamtstädtisches Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik erarbeitet. Der Prozess befindet sich noch in der Erarbeitung, sodass zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Flächen- oder Leistungsangaben gemacht werden können. Die Seestadt Bremerhaven hat im Bau- und Umweltausschuss am 7. November 2024 das „Städtische Energiekonzept zur Steuerung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich der Seestadt Bremerhaven“ als Standortkonzept beschlossen. In dem Konzept wurden Eignungsflächen von ca. 299 ha zuzüglich privilegierter Eignungsflächen von ca. 78 ha (Stand 03/2024) identifiziert. Das entspricht ca. 4% des Stadtgebietes (siehe Vorlage 21/3923 für den KlimaControllingAusschuss am 14.01.2025, Seite 16).

Einzelmaßnahmen aus dem Bremer Klimaaktionsplan zum Thema Photovoltaik:

- L-EA-002 Solardachpflicht und Pflicht zur Stellplatz-PV einführen

- L-EA-003 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Land

- L-EA-019 Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: Überdachung Parkplätze und sonstige Verkehrs- und Freiflächen – Land

- L-EA-020 bis L-EA-022 Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: (Landes-)Förderprogramme

- S-HB-EA-001 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Verankerung in Baustandards Bremen

- S-HB-EA-002 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Bremen

- S-BHV-EA-001 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Bremerhaven

- S-BHV-EA-005 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Verankerung in Regelungen Bremerhaven

- S-BHV-EA-016 Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: Überdachung Parkplätze und sonstige Verkehrs- und Freiflächen - Stadt Bremerhaven