Braunschweig

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0

Beschreibung

Beschreibung

Die Stadt Braunschweig hat mit dem integrierten Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) das alte Klimaschutzkonzept von 2012 abgelöst.

Die sechs Handlungsfelder...

- Politik und Verwaltung

- Gebäude, Wohnen und Stadtplanung

- Energieversorgung

- Mobilität und Verkehr

- Klimafreundlicher Alltag

- Wirtschaft und Wissenschaft

...enthalten insgesamt 39 Maßnahmen. Der Umfang und die Auswahl der Maßnahmen sind grundsätzlich als positiv und recht vollständig zu bewerten.

Durchdachtes Konzept mit einigen Schwächen

Wir haben das Braunschweiger Klimaschutzkonzept IKSK 2.0 anhand der GermanZero-Checkliste für Klima-Aktionspläne evaluiert.

Neben einem allgemeinen Textteil enthält das IKSK 2.0 jede Maßnahme in tabellarischer Darstellung. Der Aufbau der Maßnahmenbeschreibungen ist sinnvoll und enthält wichtige Aspekte wie etwa quantifizierte Ziele, Verantwortliche, nächste Schritte und best practises – leider finden sich hierbei immer wieder Lücken in der Ausarbeitung. Insbesondere eine ausreichende Quantifizierung der Zwischenziele für den Zeitraum bis 2030 fehlt häufig, ist schwammig formuliert oder liegt nur in großen Zeitsprüngen vor. Das erschwert ein engmaschiges Monitoring der Zielerreichung enorm.

Ein wichtiger positiver Punkt ist die Quantifizierung des Restbudgets sowie das damit einhergehende Klimaneutralitätsszenario. Es mangelt gleichzeitig an einem Trendszenario darüber, was ohne die Maßnahmen oder bei mangelnder Umsetzung passiert. Außerdem wäre eine klare Aufstellung darüber, was die Maßnahmen jährlich kosten und wie viel Personal sie erfordern, sinnvoll gewesen, um eine langfristige Kosten- und Personalplanung an den Zielen des IKSK 2.0 orientieren zu können.

Zu guter Letzt freut uns, dass der Klimaaktionsplan Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz von Klimaschutz und Möglichkeiten zur Beteiligung aufweist und auch die eigene Nachhaltigkeitsarchitektur der Stadtverwaltung intensiv beleuchtet.

Braunschweig kann also mit einem durchdachten Klimaaktionsplan aufwarten, der allerdings Schwächen insbesondere Bezug auf die Zielsetzung besitzt. Gerade für das sehr ambitionierte Ziel Klimaneutralität 2030 sind gut quantifizierte Ziele, eine jahresscharfe Planung und die damit einhergehende Möglichkeit für schnelle Korrekturen des Prozesses aber entscheidend. Hier sollte also dringend nachgelegt werden.

Negative Treibhausgasemissionen als Ausweg?

Das IKSK 2.0 greift immer wieder Negativ-Emissionen als Mittel auf, um auch zukünftig nicht zu vermeidende oder nur langsam zu reduzierende Treibhausgas-Quellen auszugleichen und so im Jahr 2030 klimaneutral zu werden.

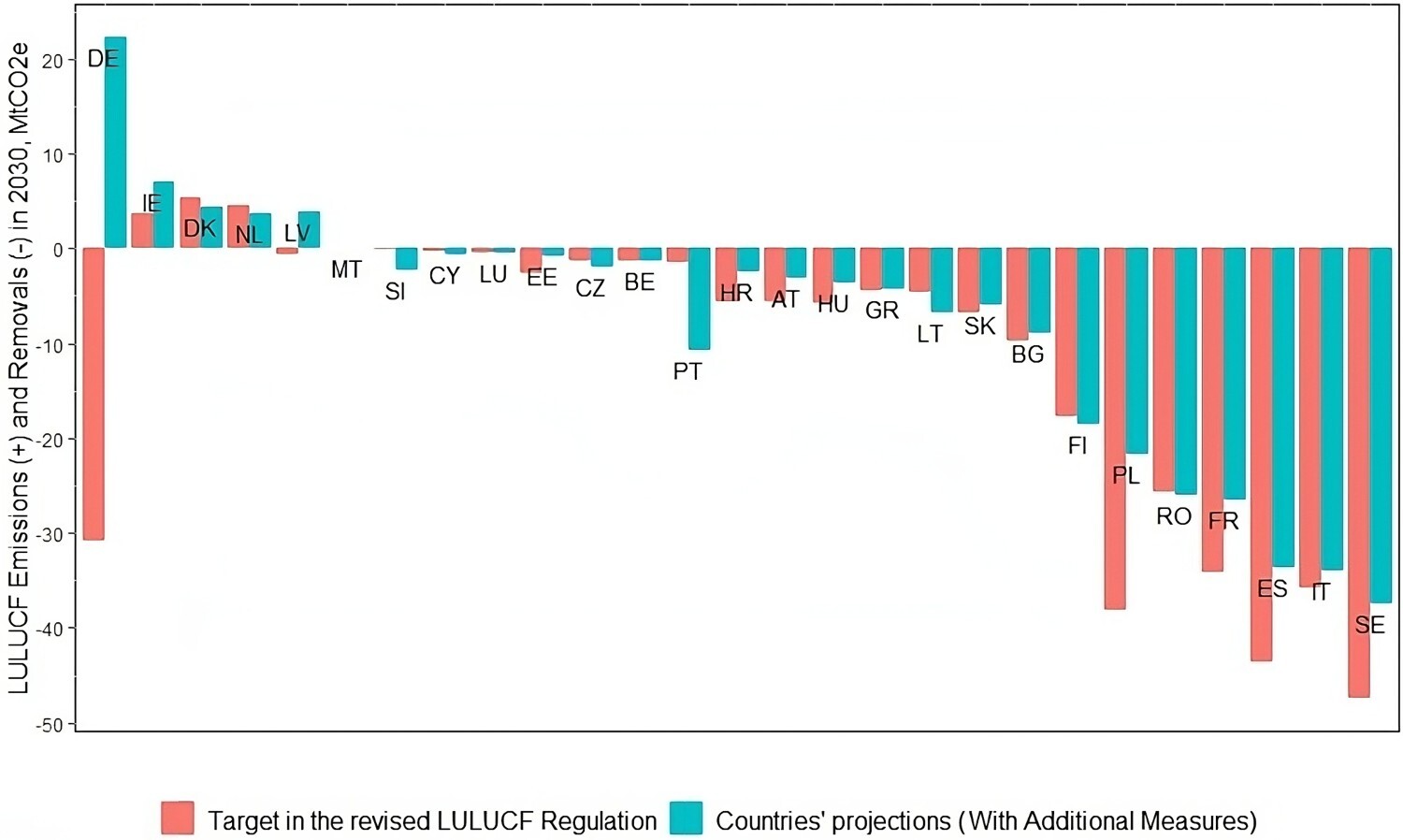

Im Kontrast dazu hat die Verwaltung bisher noch keine Angaben zu geplanten Investitionen in Treibhausgas-Kompensationsmaßnahmen veröffentlicht, die für Negativ-Emissionen notwendig wären. Das legt nahe, dass man sich in der Stadtverwaltung auf Länder oder den Bund verlässt. Allerdings ist davon dringend abzuraten. Der zentrale und schnellste Mechanismus für den natürlichen Entzug von Treibhausgasen aus der Atmosphäre auf EU-Ebene ist die Land-Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Verordnung. Sie betrifft den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre durch die Anpassung von Landnutzung und Forstwirtschaft. Nach einer aktuellen Projektion [1] wird Deutschland in den für das Jahr 2030 erwarteten Emissionszahlen von allen EU Ländern mit Abstand am schlechtesten abschneiden:

Statt einzusparen, wird Deutschland demnach unter dem Strich auch 2030 noch weiter emittieren. Anstelle der nach der LULUCF-Regelung für Deutschland verordneten negativen 30 Megatonnen (Millionen Tonnen) CO2e im Jahr 2030 werden zusätzlich ausgestoßene 20 Megatonnen CO2e in diesen Sektoren vorausgesagt.

[1] – Di Lallo et al. (2023). The land sector in the low carbon emission strategies in the European Union: role and future expectations, climate policy, 24(5), S. 586-600, https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2273948